[自宅レビュー!]

ただの最新DACじゃない!

EQで自由に音作り&映画三昧

Fiio K19 【前編】

覆面レビュワー「ラビットBW」です。今回も消費者目線で忖度なしに「白黒」判定すべくリポートします。

今回のお題は、5月末に発売になったばかりのFiiO(フィーオ)Electronicsのデスクトップオーディオシステム「Kシリーズ」の最上位モデル「K19」です。

エミライが取り扱っているFiiO Electronicsは、2007年に中国で設立された25年以上の歴史を持つ世界最大級のポータブルオーディオメーカー。DAP類の企画開発が得意で、これまで、プレーヤー機能を備えたオーディオストリーマー「R7」「R9」、据置型ヘッドホンDAC&プリ「K11」などを試聴したことがありますが、いずれもクリアーで現代的な側面を持ちながら、案外マイルドで素直なサウンドという印象が強いんです。

日本であれば、徹底的に作り込んだハイエンドを先に出して、それを下位モデルに敷衍させてラインナップを組んでいくものですが、FiiOの場合はむしろその逆と言えます。開発者が「実はやりたかった」ことを、後からゆっくり楽しみながら充実させているのかなと思わせます。

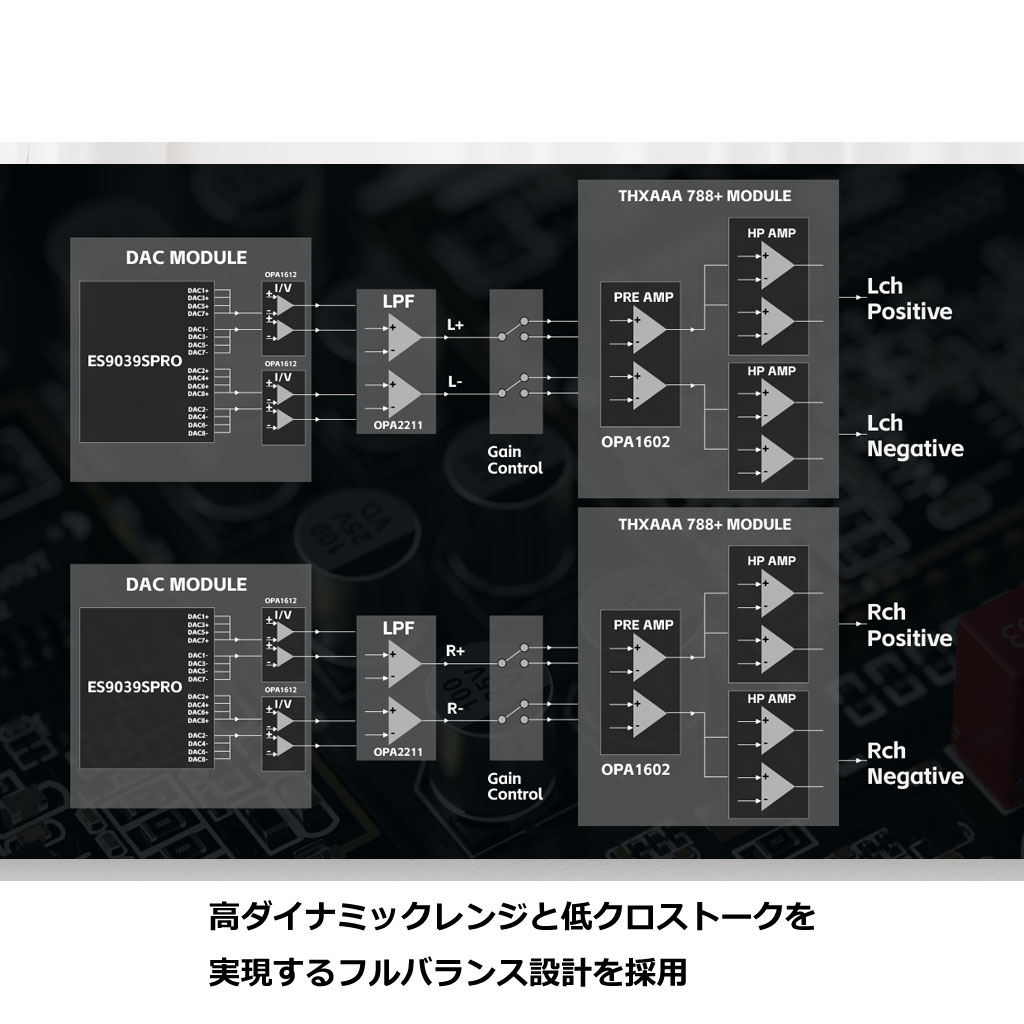

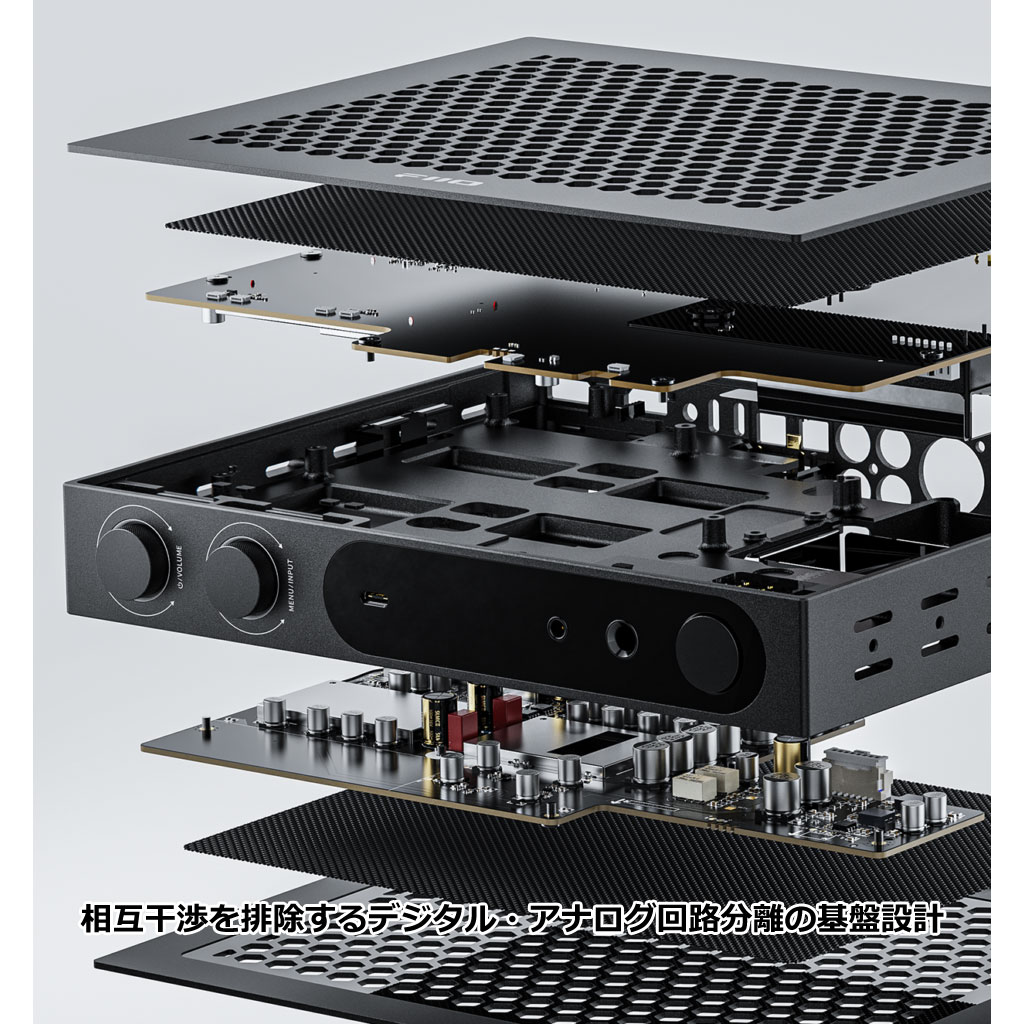

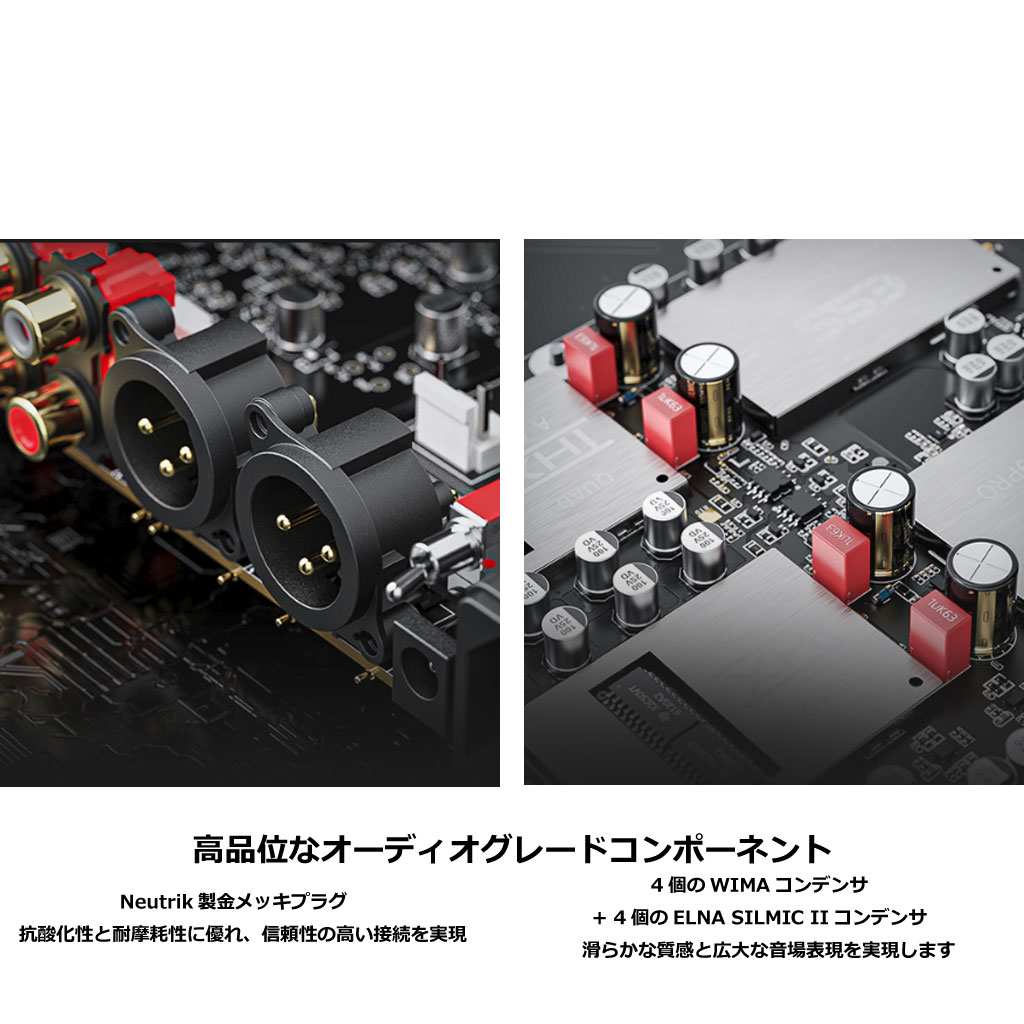

ウリはESSのフラッグシップDAC「ES9039SPRO」2基搭載。与えられた上質な素材をどう生かして最高の音を出すかに命を懸けていると言っていい。そのために、31バンドのロスレスパラメトリックEQを実現するハードウェアとしてDSPチップ搭載しています。このあたりが音にどう現れるかを中心に聴いていきましょう。

オーディオストリーマFiiO「R9」のレビューと比較しながらお読みください。

https://www.avac.co.jp/buy/42441/vol.36

[特徴]

●製品のポイント

・ESSのフラグシップDAC「ES9039SPRO」を2基搭載

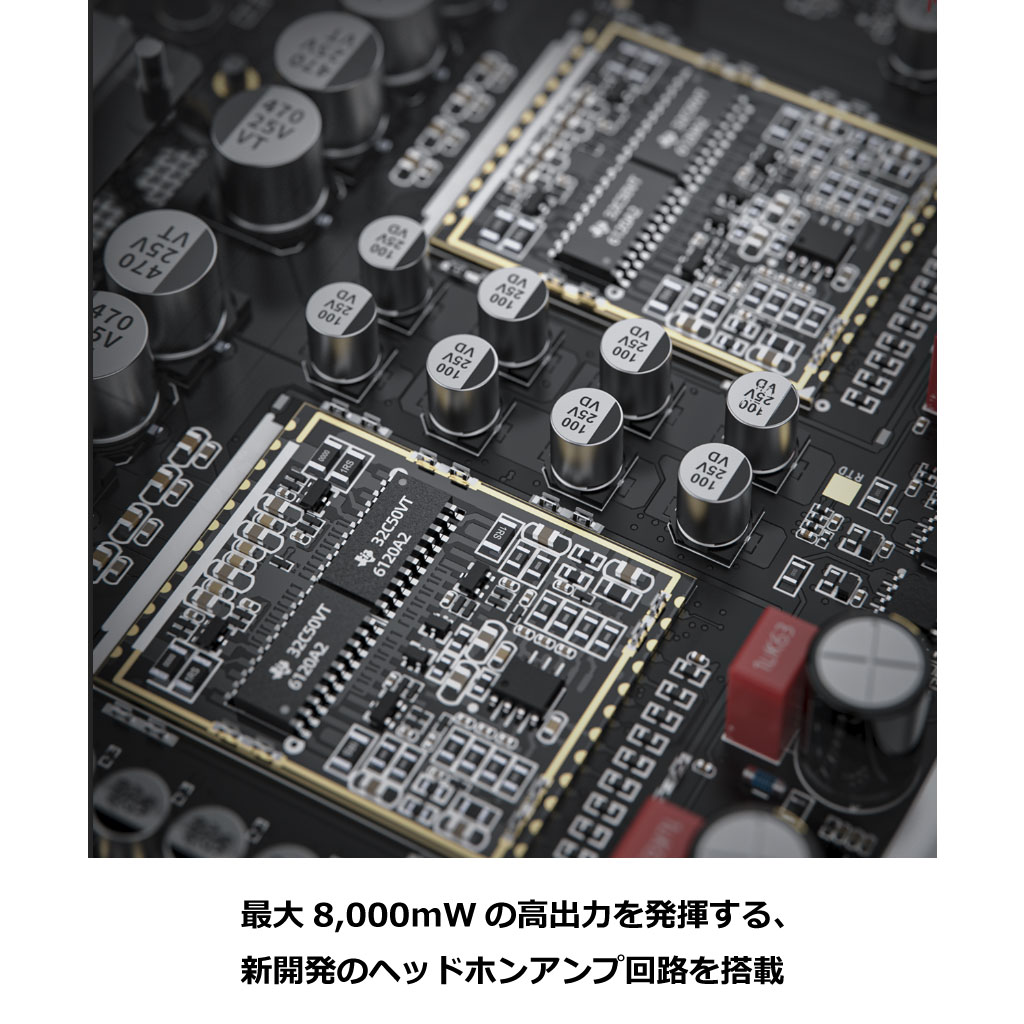

・新開発高出力ヘッドホンアンプ回路を搭載

・アナデバ「SHARC+コア」31バンドの高精度ロスレスPEQ機能

・超低位相雑音クロックジェネレーター2基

・HDMI端子、アナログXLR出力など豊富な端子

●こんな人にオススメ

・小さくて高性能なDACが欲しい

・マニアックなEQ弄りがしてみたい

・アクティブスピーカー、ヘッドホンが中心

・HDMIやUSB-C端子が欲しい

■デザイン Blu-rayジャケ見開きほどのコンパクト&オシャレなアルミ筐体

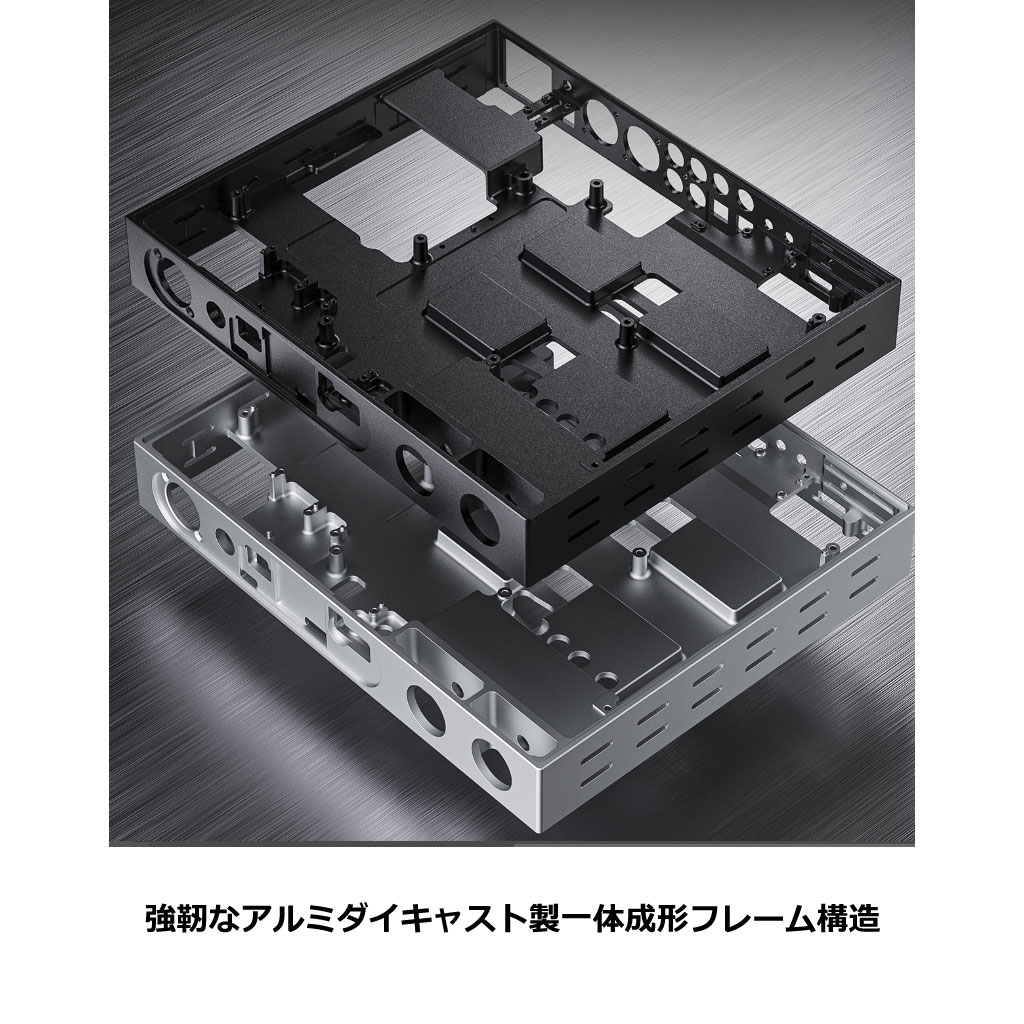

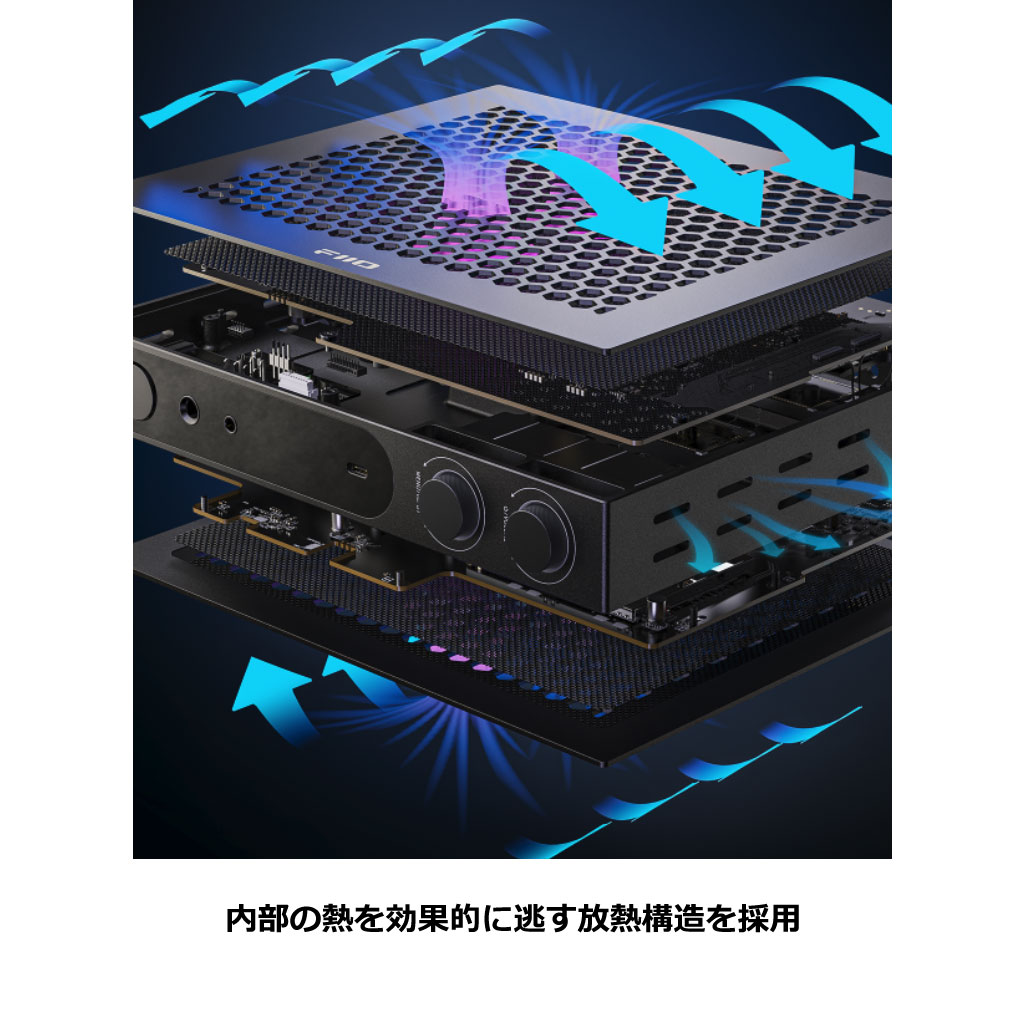

本体は250×225mmと、Blu-rayジャケット見開き程度の面積で、厚さ36.7mmのスリムボディ。アルミニウムのハニカム通気口で、以前レビューしたデジタルストリーマ「R9」と風合いがかなり似ています。ノブを囲むライトも「R9」と同じくデジタル入力のサンプリングレートで青(44.1、48kHz)、黄(48kHz以上)、緑(DSD)といったように変わります。

「R9」のようにタテ置きでも可能。付属のベースブラケットをネジ止めして立てる。

外部DC電源も接続できますが、今回は「AC」電源を使用。拙宅ではグランドリフト機能の効果はあまり出なかったので「GND」のままです。

操作には、ディスプレイ右側(写真のように横置きの場合)のノブ2本を使用。右が電源とボリュウム。左がメニューコントロールノブで、動作モード(入力)や各種設定が行えます。

横置きの場合の設定で画面回転も可能。メニューが漢字とカタカナがうれしい。

出力も「ヘッドホン+プリ」「ヘッドホン出力」「プリアウト」「ライン出力」から選べます。

ほかは左から、XLRバランス、6.35mmアンバランス、4.4mmバランスヘッドホン出力があり、ディスプレイを跨いでUSB-C端子があります(背面USBーC端子に優先)。

赤外線リモコンのボタン割り付けが少し特殊。各入力をダイレクトキーに割り当てたかった結果なのだろうが、十字キーの上下がボリュウムで左右がEQ、上下キーが「画面の明るさ」と「デコードモードの切り替え」というのが解せない・・・素直に「音量」と「入力」ではダメなのか??ちなみに右の上下キーはファンクションキーで割り当て可能。シンプルながら多機能なリモコンだ。

今回のお題は、5月末に発売になったばかりのFiiO(フィーオ)Electronicsのデスクトップオーディオシステム「Kシリーズ」の最上位モデル「K19」です。

エミライが取り扱っているFiiO Electronicsは、2007年に中国で設立された25年以上の歴史を持つ世界最大級のポータブルオーディオメーカー。DAP類の企画開発が得意で、これまで、プレーヤー機能を備えたオーディオストリーマー「R7」「R9」、据置型ヘッドホンDAC&プリ「K11」などを試聴したことがありますが、いずれもクリアーで現代的な側面を持ちながら、案外マイルドで素直なサウンドという印象が強いんです。

日本であれば、徹底的に作り込んだハイエンドを先に出して、それを下位モデルに敷衍させてラインナップを組んでいくものですが、FiiOの場合はむしろその逆と言えます。開発者が「実はやりたかった」ことを、後からゆっくり楽しみながら充実させているのかなと思わせます。

ウリはESSのフラッグシップDAC「ES9039SPRO」2基搭載。与えられた上質な素材をどう生かして最高の音を出すかに命を懸けていると言っていい。そのために、31バンドのロスレスパラメトリックEQを実現するハードウェアとしてDSPチップ搭載しています。このあたりが音にどう現れるかを中心に聴いていきましょう。

オーディオストリーマFiiO「R9」のレビューと比較しながらお読みください。

https://www.avac.co.jp/buy/42441/vol.36

[特徴]

●製品のポイント

・ESSのフラグシップDAC「ES9039SPRO」を2基搭載

・新開発高出力ヘッドホンアンプ回路を搭載

・アナデバ「SHARC+コア」31バンドの高精度ロスレスPEQ機能

・超低位相雑音クロックジェネレーター2基

・HDMI端子、アナログXLR出力など豊富な端子

●こんな人にオススメ

・小さくて高性能なDACが欲しい

・マニアックなEQ弄りがしてみたい

・アクティブスピーカー、ヘッドホンが中心

・HDMIやUSB-C端子が欲しい

■デザイン Blu-rayジャケ見開きほどのコンパクト&オシャレなアルミ筐体

本体は250×225mmと、Blu-rayジャケット見開き程度の面積で、厚さ36.7mmのスリムボディ。アルミニウムのハニカム通気口で、以前レビューしたデジタルストリーマ「R9」と風合いがかなり似ています。ノブを囲むライトも「R9」と同じくデジタル入力のサンプリングレートで青(44.1、48kHz)、黄(48kHz以上)、緑(DSD)といったように変わります。

「R9」のようにタテ置きでも可能。付属のベースブラケットをネジ止めして立てる。

外部DC電源も接続できますが、今回は「AC」電源を使用。拙宅ではグランドリフト機能の効果はあまり出なかったので「GND」のままです。

操作には、ディスプレイ右側(写真のように横置きの場合)のノブ2本を使用。右が電源とボリュウム。左がメニューコントロールノブで、動作モード(入力)や各種設定が行えます。

横置きの場合の設定で画面回転も可能。メニューが漢字とカタカナがうれしい。

出力も「ヘッドホン+プリ」「ヘッドホン出力」「プリアウト」「ライン出力」から選べます。

ほかは左から、XLRバランス、6.35mmアンバランス、4.4mmバランスヘッドホン出力があり、ディスプレイを跨いでUSB-C端子があります(背面USBーC端子に優先)。

赤外線リモコンのボタン割り付けが少し特殊。各入力をダイレクトキーに割り当てたかった結果なのだろうが、十字キーの上下がボリュウムで左右がEQ、上下キーが「画面の明るさ」と「デコードモードの切り替え」というのが解せない・・・素直に「音量」と「入力」ではダメなのか??ちなみに右の上下キーはファンクションキーで割り当て可能。シンプルながら多機能なリモコンだ。

■同軸デジタルで音楽再生 なんてマニアック!DSPイコライザーを使った「EQスイッチ」

到着したデモ機は、開封されているとはいえ使用感がまったくナシの新品同然。そこで丸二日アイドリングしてから試聴開始。まず、「同軸デジタル接続」したソニーUHD BDプレーヤー「UBP-X800M2」で、宅内NASのファイルを再生します。

「K19」の出力は、「PO(Phone Out)+PRE(Pre Out)」「PO」「PRE」「LO(Line Out)」が選べます。ここでは「PRE」を選択し、独Accusitc ArtsプリメインアンプPOWER1MK3のパワーアンプ部を使い(SURROUNDパススルー入力)、KEFのスピーカーReference5を鳴らします。

以前「R9」を聴いたときも印象的だったクラシックから。

ピアニストで作曲家のアルベルト・ギノバルトの自作自演協奏曲は、モリコーネとはまた違った明るい作風の映画音楽といったロマンティックなメロディラインが魅力です。ピアノソロの甘い音色と、サンクト・ペテルブルク国立アカデミー交響楽団のダイナミックな演奏のコントラストが映えます。個々の楽器の音色が円やかで、輪郭のない穏やかな描写がいかにも最近の高音質サウンド。かといって曖昧なのではなく、定位はキッチリしています。打楽器の皮のブルルと震える余韻もリアル。私が日常リン「SELEKT DSM-K」で聴いているサウンドよりも低音域がやや淡口ですが、音階を明瞭に描写します。素の音が淡泊な訳は、次の原稿を読んでいただけば分かります・・・。

到着したデモ機は、開封されているとはいえ使用感がまったくナシの新品同然。そこで丸二日アイドリングしてから試聴開始。まず、「同軸デジタル接続」したソニーUHD BDプレーヤー「UBP-X800M2」で、宅内NASのファイルを再生します。

「K19」の出力は、「PO(Phone Out)+PRE(Pre Out)」「PO」「PRE」「LO(Line Out)」が選べます。ここでは「PRE」を選択し、独Accusitc ArtsプリメインアンプPOWER1MK3のパワーアンプ部を使い(SURROUNDパススルー入力)、KEFのスピーカーReference5を鳴らします。

以前「R9」を聴いたときも印象的だったクラシックから。

ピアニストで作曲家のアルベルト・ギノバルトの自作自演協奏曲は、モリコーネとはまた違った明るい作風の映画音楽といったロマンティックなメロディラインが魅力です。ピアノソロの甘い音色と、サンクト・ペテルブルク国立アカデミー交響楽団のダイナミックな演奏のコントラストが映えます。個々の楽器の音色が円やかで、輪郭のない穏やかな描写がいかにも最近の高音質サウンド。かといって曖昧なのではなく、定位はキッチリしています。打楽器の皮のブルルと震える余韻もリアル。私が日常リン「SELEKT DSM-K」で聴いているサウンドよりも低音域がやや淡口ですが、音階を明瞭に描写します。素の音が淡泊な訳は、次の原稿を読んでいただけば分かります・・・。

■「DSPイコライザー」 楽しすぎて時間を忘れる

ここで、ラインとヘッドホンのアナログ出力に効く「DSPイコライザー」の出番です!スマホアプリでも操作できますが、背面の「RS232」表示のUSB-C端子に繋いだPCでも操作できます。MacBook Air(2022、M2)をUSB-Cで「K19」の「RS232」端子に繋ぎます。

背面のUSBーC端子の左側が「RS232」端子

MacbookAirを接続し専用アプリ「FiiO DSP」で操作

弱音部を圧縮/伸張して再生レンジを改善する「ダイナミックレンジ調整」のほか、音切れや歪みを避けるため全周波数帯で出力を制限する「コンプレッション調整」、音切れや歪みを避けるため特定のピークだけを検出して制限する「リミッター調整」機能もありますが、常用すべきはリモコンでもワンタッチで切り替えられる「EQスイッチ」でしょう。

「EQ選択リスト」から「Jazz」「Rock」「R&B」「Hip-Hop」「Pop」「Dance」「Classical」といったプリセットされたパラメータを参照・選択できるほか、カスタムメモリーも可能。これらがどういったEQになっているかも参照できます。さらに、EQカーブを直接弄ることもできます。また「EQ Bypass」ボタンもあり、ワンタッチでEQの効果のON/OFFをA/B比較できて便利です。

まず右上のボタンを押して「Connected」となるのを確認。現状の「OFF」からスタートです。

「Classical」にすると、おおお確かにオーケストラのスケール感が格段にアップ!管楽器も煌めいていい感じ。しかも、「いかにもEQで補正しました」って感じがまったくなくて、「あるよね、こういう音作り」な機材に入れ換えたかのようです。

そのままAmy Winehouseのハスキーボイスと重低音が映える「Reharb」を選曲すると、モリモリで慌てて音量を絞るハメに。しかし音質的に破綻しているわけではまったくなく、女声のサシスセソもキツくなってしまうものの、こういう「痛車」っぽいノリノリが好きな人もいそうだなぁ。

そこでこの手の、最近の洋楽に多い「ヴォーカル+打ち込み」に合うEQを探してみます。

「R&B」も基本的には低音過多。「HipーHop」にすると女声のサシスセソがキツい感じは収まりますが、その分ヴォーカルが引っ込んでしまいます。ものすごい低音過多なのですが不思議と下品ではなく、いわばサブウーファーを足したかのような押し出し感。ほかのオーディオ機器ではなかなか「高音質」のままこういった音遊びはできませんからね。

結果として、「Jazz」がちょっとだけ脚色されているけど穏当、もう少しハッキリさせたいなら「Rock」あたりが良さそう。この辺は最近のサウンド志向にすごくマッチすると思います。「EQ Bypass」にすると実にあっさり感じて物足りなくなってしまうほどです。

そして気になるBABYMETAL。これが最高に楽しい!Customしてみましょう。

31の調整ポイントは単純な上下のスライダーではなく、左右(周波数ポイント)も含めて自由に動かせて、しかもリアルタイムに出音に反映。まるでマスタリングエンジニアにでもなった気分で、直感的に音を作ることができます。

「PEQタイプ(周波数ポイントの調整)」「ゲイン(出力振幅の大小)」「周波数(調整する周波数値)」のほかに、「Q値」もポイント。調整の影響を受ける周波数範囲の幅が調整でき、Q値を大きくすれば影響を受ける幅は小さく、小さくすると幅広く影響を受けます。

EQ「Custom10」かつてのパイオニアっぽい低音のキレとSU-METALのヴォーカルが通るように設定

逆に言うと、「K19」はこのEQ前提に仕立てるため、EQ「OFF」では敢えてピュアなすっぴん仕上げにしているのだと思い至りました。もっとも、個人的にはEQ「OFF」にした素の状態でも、ローはどこまでも伸びてフワリ心地よく、マッシブサウンドの曲では適度な押し出しもあり、時折アクセントとして入るキラキラとした打楽器の具合もちょうど良くて、長く聴いていられるのですが。

これを書いたら怒られるかも知れませんが(誰から?)、正直、これがあればあれこれ機材を買い替える必要がなくなってしまうかも・・・。いろいろなジャンルの作品を聴く人なら、システムや部屋を変えなくても、都度調整すればいいのは魅力です。次回触れますが、とくに、複数のヘッドホンを使い分ける人には魅力の機能です。

しかも、作ったEQはImport、Exportできます。この作品ならこうイコライジングすべきだ!みたいなパラメータをユーザー同士で交換できたりしちゃうわけですよね。なんてイマドキな機能なんでしょう!音作りはメーカーのサウンドマイスターからユーザーへ・・・という時代なのかも知れません。TEACの新しいUSB-DAC「UD507」も、DACのパラメーターの相当程度をユーザーに公開していますし。

さらに映像と組み合わせるんだったら、「ドラマ」「アクション」「ホラー」みたいなCustom Modeを作ったら面白そう!と思って次に続きます。

ここで、ラインとヘッドホンのアナログ出力に効く「DSPイコライザー」の出番です!スマホアプリでも操作できますが、背面の「RS232」表示のUSB-C端子に繋いだPCでも操作できます。MacBook Air(2022、M2)をUSB-Cで「K19」の「RS232」端子に繋ぎます。

背面のUSBーC端子の左側が「RS232」端子

MacbookAirを接続し専用アプリ「FiiO DSP」で操作

弱音部を圧縮/伸張して再生レンジを改善する「ダイナミックレンジ調整」のほか、音切れや歪みを避けるため全周波数帯で出力を制限する「コンプレッション調整」、音切れや歪みを避けるため特定のピークだけを検出して制限する「リミッター調整」機能もありますが、常用すべきはリモコンでもワンタッチで切り替えられる「EQスイッチ」でしょう。

「EQ選択リスト」から「Jazz」「Rock」「R&B」「Hip-Hop」「Pop」「Dance」「Classical」といったプリセットされたパラメータを参照・選択できるほか、カスタムメモリーも可能。これらがどういったEQになっているかも参照できます。さらに、EQカーブを直接弄ることもできます。また「EQ Bypass」ボタンもあり、ワンタッチでEQの効果のON/OFFをA/B比較できて便利です。

まず右上のボタンを押して「Connected」となるのを確認。現状の「OFF」からスタートです。

「Classical」にすると、おおお確かにオーケストラのスケール感が格段にアップ!管楽器も煌めいていい感じ。しかも、「いかにもEQで補正しました」って感じがまったくなくて、「あるよね、こういう音作り」な機材に入れ換えたかのようです。

そのままAmy Winehouseのハスキーボイスと重低音が映える「Reharb」を選曲すると、モリモリで慌てて音量を絞るハメに。しかし音質的に破綻しているわけではまったくなく、女声のサシスセソもキツくなってしまうものの、こういう「痛車」っぽいノリノリが好きな人もいそうだなぁ。

そこでこの手の、最近の洋楽に多い「ヴォーカル+打ち込み」に合うEQを探してみます。

「R&B」も基本的には低音過多。「HipーHop」にすると女声のサシスセソがキツい感じは収まりますが、その分ヴォーカルが引っ込んでしまいます。ものすごい低音過多なのですが不思議と下品ではなく、いわばサブウーファーを足したかのような押し出し感。ほかのオーディオ機器ではなかなか「高音質」のままこういった音遊びはできませんからね。

結果として、「Jazz」がちょっとだけ脚色されているけど穏当、もう少しハッキリさせたいなら「Rock」あたりが良さそう。この辺は最近のサウンド志向にすごくマッチすると思います。「EQ Bypass」にすると実にあっさり感じて物足りなくなってしまうほどです。

そして気になるBABYMETAL。これが最高に楽しい!Customしてみましょう。

31の調整ポイントは単純な上下のスライダーではなく、左右(周波数ポイント)も含めて自由に動かせて、しかもリアルタイムに出音に反映。まるでマスタリングエンジニアにでもなった気分で、直感的に音を作ることができます。

「PEQタイプ(周波数ポイントの調整)」「ゲイン(出力振幅の大小)」「周波数(調整する周波数値)」のほかに、「Q値」もポイント。調整の影響を受ける周波数範囲の幅が調整でき、Q値を大きくすれば影響を受ける幅は小さく、小さくすると幅広く影響を受けます。

EQ「Custom10」かつてのパイオニアっぽい低音のキレとSU-METALのヴォーカルが通るように設定

逆に言うと、「K19」はこのEQ前提に仕立てるため、EQ「OFF」では敢えてピュアなすっぴん仕上げにしているのだと思い至りました。もっとも、個人的にはEQ「OFF」にした素の状態でも、ローはどこまでも伸びてフワリ心地よく、マッシブサウンドの曲では適度な押し出しもあり、時折アクセントとして入るキラキラとした打楽器の具合もちょうど良くて、長く聴いていられるのですが。

これを書いたら怒られるかも知れませんが(誰から?)、正直、これがあればあれこれ機材を買い替える必要がなくなってしまうかも・・・。いろいろなジャンルの作品を聴く人なら、システムや部屋を変えなくても、都度調整すればいいのは魅力です。次回触れますが、とくに、複数のヘッドホンを使い分ける人には魅力の機能です。

しかも、作ったEQはImport、Exportできます。この作品ならこうイコライジングすべきだ!みたいなパラメータをユーザー同士で交換できたりしちゃうわけですよね。なんてイマドキな機能なんでしょう!音作りはメーカーのサウンドマイスターからユーザーへ・・・という時代なのかも知れません。TEACの新しいUSB-DAC「UD507」も、DACのパラメーターの相当程度をユーザーに公開していますし。

さらに映像と組み合わせるんだったら、「ドラマ」「アクション」「ホラー」みたいなCustom Modeを作ったら面白そう!と思って次に続きます。

■映像コンテンツを楽しむ EQで低音域と男声を通るように調整したい

ホームシアターのアバックとして使いこなしたいのは、HDMI端子を使った映像コンテンツ視聴。「K19」はe-ARC(48kHz対応)だけでなく、通常のHDMI入力(192kHz/24bit対応)も持っていますので、テレビ側に端子が足りない場合でもプレーヤーやAmazon Fire Stick、ゲーム機などを追加するハブにもなります。もっとも、サポートする信号はPCMのみなので、ソース機器側の出力をPCMにするのをお忘れなく。

ソニーUHD BDプレーヤー「UBP-X800M2」からHDMIでプロジェクターLG「HU85LS」に送り、PCM出力でe-ARC入力にて「K19」に接続。「K19」のプリアウトの信号を、独Accustic Artsプリメインアンプ「POWER1MK3」のSOURROUND(パススルー)に入れ単体パワーアンプとして活用し、KEF「Reference5」にて再生します。

EQを「Custom10」の同じ設定のまま入力をe-ARCに切り替えると、あれれ随分印象が違ってちょっとガチャガチャした感じに。プレーヤーなど音にこだわる再生機器は、eARCではなく、通常のHDMI入力に入れたいところです。一方で、それだけ同軸が素晴らしいということも証明されました。

EQを「OFF」に戻し、シアター用のEQを作りましょう。

まずはライブBD「SOUND STAGE Peter Cetera with Amy Grant」を再生すると、しっかりした定位とナチュラルなサウンドが印象的。カッチリしすぎないリラックスしたイメージながら、音階がしっかりしたベースラインがここでも際立ちます。EQ「JAZZ」にすると、低音がもっこりして押し出しが強まり、ブックシェルフスピーカーなどのシステムにはより聴きやすいと思います。

このように音楽ものは、さきほどのプリセットモードを軸に都度好みのサウンドを探るとして、アクション映画に合うパラメータを探りましょう。

「トップガン マーヴェリック」は、EQ「OFF」でも、軽くサブウーファーが鳴っていそうなほど低音域がたっぷり。響きも充実しており、冒頭の「デンジャー・ゾーン」から雰囲気を盛り上げてくれます。EQ「Rock」にしてしまうと、サブウーファーの音量を上げすぎてしまったかのように低音過剰になりますが、不思議とセリフが埋もれることはなく聴きやすい。もしブックシェルフスピーカーで映画を楽しむなら、これぐらいブーストしてもいいのかも。

ちなみに、さきほどのEQ「Custom10」を適用すると、サブウーファーが鳴っているかのような地響きや金切り音が派手に出て楽しいのですが、トム・クルーズの声がちょっと上ずってしまいます。男声にアクセントを付けるには、SU-METALを相手にするときよりもう少し低いポイントを持ち上げるのが良さそうです(Custom9)。

EQ「Custom9」にSAVE。500Hz前後をターゲットに調整

EQはリモコンでも呼び出し可能。使いこなして欲しいとの思いを感じる。ソースの「AV ARC」が赤文字、その下にサンプリングレートがブルー表記。ボリュウムや出力等の表記は控えめ

■単体DACとして やっぱりすげえや、このDAC

さて、ここまで書いてピンと来た方もいると思いますが、「K19」はもちろんDACなので、出力を「LO(Line Out)」にすれば普通の単体DACです。そこで今度は、「K19」のアナログライン出力を独Accusitc Artsプリメインアンプ「POWER1 MK3」の通常のライン入力に入れ普通のDACとして使い、KEF「Reference5」で聴きます。この接続ですと、拙宅でもっとも聞き慣れた内蔵プリを通した音なので、DACとしての実力が如実に分かります。

いいですね、到底20万円台のDACとは思えません。フリージャズの富樫昌彦・鈴木勲「陽光」(192kHz/24bit)は、どこまでも清らかかつ鮮烈で、ボリュウムを上げても耳に痛いところがなく、低音域がズーンと低いところまでスムーズに伸びていきます。SNもよく、とっても静か。

もちろん先ほどのEQ設定がそのまま使えますので、高音質のままかなり遊べます。サラウンドしない人でアクティブスピーカーと組みあわせて遊ぶなら、これは楽しいなあ!

■まとめ 音質劣化なしに、音楽や映画サウンドを弄りたいなら!

このように、「K19」はハイエンドESSチップを搭載したDACというだけでなく、ハードウェアのロスレスパラメトリックEQによって、音質劣化のない自在な音作りが出来るのが魅力です。プリ部もSNよくクセがない上質かつマイルドなタッチのサウンドで使いやすく、手持ちのオーディオ機器と組み合わせて遊ぶのにも十分な性能です。

次回はヘッドホンDACとしての性能をリポートします!

アバックの隠れ覆面レビュワー「ラビットBW」です。もしもネットでポチったらどうなるか?を一般消費者目線で忖度なしに「白黒」判定すべく自宅リポートします!

選りすぐりのアバック販売商品、レビュー一覧はこちらから!

https://www.avac.co.jp/buy/user_data/hometheaterreview

ホームシアターのアバックとして使いこなしたいのは、HDMI端子を使った映像コンテンツ視聴。「K19」はe-ARC(48kHz対応)だけでなく、通常のHDMI入力(192kHz/24bit対応)も持っていますので、テレビ側に端子が足りない場合でもプレーヤーやAmazon Fire Stick、ゲーム機などを追加するハブにもなります。もっとも、サポートする信号はPCMのみなので、ソース機器側の出力をPCMにするのをお忘れなく。

ソニーUHD BDプレーヤー「UBP-X800M2」からHDMIでプロジェクターLG「HU85LS」に送り、PCM出力でe-ARC入力にて「K19」に接続。「K19」のプリアウトの信号を、独Accustic Artsプリメインアンプ「POWER1MK3」のSOURROUND(パススルー)に入れ単体パワーアンプとして活用し、KEF「Reference5」にて再生します。

EQを「Custom10」の同じ設定のまま入力をe-ARCに切り替えると、あれれ随分印象が違ってちょっとガチャガチャした感じに。プレーヤーなど音にこだわる再生機器は、eARCではなく、通常のHDMI入力に入れたいところです。一方で、それだけ同軸が素晴らしいということも証明されました。

EQを「OFF」に戻し、シアター用のEQを作りましょう。

まずはライブBD「SOUND STAGE Peter Cetera with Amy Grant」を再生すると、しっかりした定位とナチュラルなサウンドが印象的。カッチリしすぎないリラックスしたイメージながら、音階がしっかりしたベースラインがここでも際立ちます。EQ「JAZZ」にすると、低音がもっこりして押し出しが強まり、ブックシェルフスピーカーなどのシステムにはより聴きやすいと思います。

このように音楽ものは、さきほどのプリセットモードを軸に都度好みのサウンドを探るとして、アクション映画に合うパラメータを探りましょう。

「トップガン マーヴェリック」は、EQ「OFF」でも、軽くサブウーファーが鳴っていそうなほど低音域がたっぷり。響きも充実しており、冒頭の「デンジャー・ゾーン」から雰囲気を盛り上げてくれます。EQ「Rock」にしてしまうと、サブウーファーの音量を上げすぎてしまったかのように低音過剰になりますが、不思議とセリフが埋もれることはなく聴きやすい。もしブックシェルフスピーカーで映画を楽しむなら、これぐらいブーストしてもいいのかも。

ちなみに、さきほどのEQ「Custom10」を適用すると、サブウーファーが鳴っているかのような地響きや金切り音が派手に出て楽しいのですが、トム・クルーズの声がちょっと上ずってしまいます。男声にアクセントを付けるには、SU-METALを相手にするときよりもう少し低いポイントを持ち上げるのが良さそうです(Custom9)。

EQ「Custom9」にSAVE。500Hz前後をターゲットに調整

EQはリモコンでも呼び出し可能。使いこなして欲しいとの思いを感じる。ソースの「AV ARC」が赤文字、その下にサンプリングレートがブルー表記。ボリュウムや出力等の表記は控えめ

■単体DACとして やっぱりすげえや、このDAC

さて、ここまで書いてピンと来た方もいると思いますが、「K19」はもちろんDACなので、出力を「LO(Line Out)」にすれば普通の単体DACです。そこで今度は、「K19」のアナログライン出力を独Accusitc Artsプリメインアンプ「POWER1 MK3」の通常のライン入力に入れ普通のDACとして使い、KEF「Reference5」で聴きます。この接続ですと、拙宅でもっとも聞き慣れた内蔵プリを通した音なので、DACとしての実力が如実に分かります。

いいですね、到底20万円台のDACとは思えません。フリージャズの富樫昌彦・鈴木勲「陽光」(192kHz/24bit)は、どこまでも清らかかつ鮮烈で、ボリュウムを上げても耳に痛いところがなく、低音域がズーンと低いところまでスムーズに伸びていきます。SNもよく、とっても静か。

もちろん先ほどのEQ設定がそのまま使えますので、高音質のままかなり遊べます。サラウンドしない人でアクティブスピーカーと組みあわせて遊ぶなら、これは楽しいなあ!

■まとめ 音質劣化なしに、音楽や映画サウンドを弄りたいなら!

このように、「K19」はハイエンドESSチップを搭載したDACというだけでなく、ハードウェアのロスレスパラメトリックEQによって、音質劣化のない自在な音作りが出来るのが魅力です。プリ部もSNよくクセがない上質かつマイルドなタッチのサウンドで使いやすく、手持ちのオーディオ機器と組み合わせて遊ぶのにも十分な性能です。

次回はヘッドホンDACとしての性能をリポートします!

アバックの隠れ覆面レビュワー「ラビットBW」です。もしもネットでポチったらどうなるか?を一般消費者目線で忖度なしに「白黒」判定すべく自宅リポートします!

選りすぐりのアバック販売商品、レビュー一覧はこちらから!

https://www.avac.co.jp/buy/user_data/hometheaterreview

K19 [FIO-K19-B] FiiO [フィーオ] DAC内蔵ヘッドホンアンプ 下取り査定額20%アップ実施中!

¥240,624

税込

商品コード: FIOK19B