目からウロコのレコードアカデミー Part1

「ステレオ効果とカートリッジの役割」

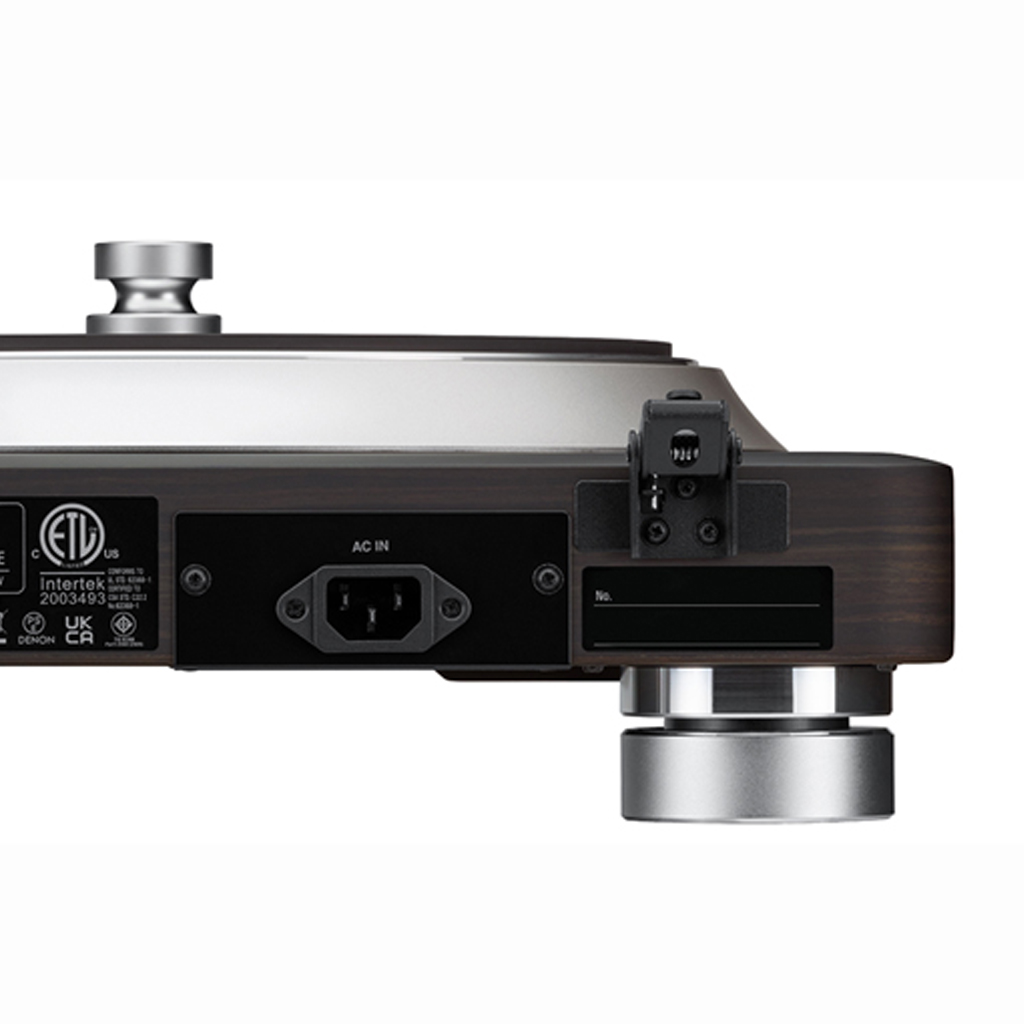

覆面レビュワー「ラビットBW」です。前回まででデノンのレコードプレーヤー「DP-3000NE」、フェーズメーションのカートリッジ「PP-200」をレビューしました。ここで2回に亘り、レコードプレーヤー選びの視点を記します。

「アナログ初心者」「アナログ再入門」の皆さんが製品選びするとき、実践的な“目の付け所”を、ユーザー目線で伝授!ニュースリリースや専門誌の評論記事はちょっと難しい、どう読んだら分からない、結局どれがイイの?…そんな疑問に応えられるよう、技術用語や数字を極力使わず、読み手に優しく、でも意外な「製品選びのキモ」は押さえるよう心がけました。

●本コラムのポイント

・入口と出口は、今も昔もアナログなんです

・「原音再生」に気をつけろ!

・「クロストーク」がない「ディスクリート」再生は、アナログで特に重要なワケ

・「ステレオ効果」が音楽鑑賞を豊かにする

・ステレオ再生でも「位相」は大事

・MM/MCどっちがいい?

■入口と出口は、デジタル時代のいまもアナログ。

“トランスデューサー”という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?CDが登場してデジタルの時代になっても、カートリッジやマイクなどのアナログ製品を一貫して製造し続けた「オーディオテクニカ」がまさに「トランスデューサー」を一貫して追及してきたメーカーです。

トランスデューサーとは「変換器」のこと。音という“空気の振動”を“電気信号”に変えることで、”音を記録”することが可能となり、それを再びスピーカーの振動板によって“空気に波を起こす”ことによって、時空を超えて音を再生できる…それがオーディオの仕組みです。

音とは空気の波。入り口(マイク)と出口(スピーカー)がアナログなのは今も昔も変わらない

ハイレゾ、ネットワーク……記録媒体や伝送経路がデジタルになっても、「収録時にはマイク」「再生時にはスピーカー」という「コイルと磁石を使った電気変換」が、音の入口と出口で必ず求められるという旧態依然な「アナログ」構造は、現代まで何ら変わっていないのです。

ということは、論理的には、入口である「マイク」の性能以上の音は、どうがんばっても出口である「オーディオ」システムでは再生できない。どんなライブであったとしても、「マイク」を通っている限りは「原音再生」というのは、“そもそもあり得ない”……そこから議論を始めないと、「生の演奏には叶わない」とか「オリジナルとは違う」とか、永久に話が噛み合わない議論が続くことになります。

SONYのOTOTEN展示。360 Reality Audioデモの傍らで、業務用のマイクとヘッドホンを展示していました

そんなわけで、音楽も映画もソフトはすべてが「作品」という創作であり、作り手の意図があるのは当然の前提。その上で、「作品」の感動をいかにして聞き手に悟らせるか、もっと言うと、作り手の思いすら超えた、受け手次第で違った感動を再生時に生み出せるかが、豊かなオーディオビジュアル鑑賞だと思うのです。

聴くたびに印象が違うのがいい作品。夜中は電源環境がよくSNがいいから音がいい…のではなく、それはアナタの体調や心理状態、さらには人生を積み重ねた結果かも

■「原音再生」のイミ

オーディオ再生における「原音」とは、“生の音”ではなくて、音楽「作品」に“込められた音”という前提で考えを進めると、「アナログ」がどうしてデジタルよりも“人に優しい”と言われるか、分かる気がします。

人間は、大量のデータを一度に押しつけられたって、脳が処理できません。映画も音楽も、単なる情報ではなく、リアルタイムで進行する“時間芸術”だからです。

吟味された「作品」ほど、編集なりマスタリングする段階で整理整頓されています。そのエッセンスを間違いなく表現してくれるのが、オーディオ機器の役割です。

これらを無自覚に「原音再生」を謳っているものは、気をつけた方がよさそうです。

■アナログカートリッジ

その前提で、アナログレコードを考えます。レコードとはどうやって創られるのでしょうか。

現在は、マイクで収録した音をリアルタイムにデジタル変換して、HDDなりSSDに記録します。たとえれば、釣った魚を船上で活け締めするようなものです。デジタルレコーディング以前も、アナログテープに一旦記録。その後編集してマスターテープを創ります。

そうした素材を元に、量産する元となるレコード(ラッカー盤という)を作ります。作り方は、電気録音信号を、磁石に相対したコイルに流し、そこに生じた力を針で刻む(カッティング)方法を取ります。

マスタリングの現場。キング関口台スタジオのカッターヘッド

マスターテープを作る過程を経ず、収録音をリアルタイムでカッティングする「ダイレクトカッティング」で製作したレコードもあります

このとき、ステレオ盤の場合、ラッカー盤の水平面に垂直に向けられた針に対して、L(Left、左)chとR(Right、右)chそれぞれ45度に開いて配置されたコイルに電流を流すことで、音溝が刻まれるように規格が定められています(45−45方式、1958年頃)。

このLR信号が混じり合う(クロストークという)ことなく、完全に分離すること(ディスクリートという)が最も大切で、それは再生時にも遵守されなければなりません。そうしないと、作り手が「作品」に込めた「ステレオ効果」による演出が、聞き手に正しく伝わらないからです。

「アナログ初心者」「アナログ再入門」の皆さんが製品選びするとき、実践的な“目の付け所”を、ユーザー目線で伝授!ニュースリリースや専門誌の評論記事はちょっと難しい、どう読んだら分からない、結局どれがイイの?…そんな疑問に応えられるよう、技術用語や数字を極力使わず、読み手に優しく、でも意外な「製品選びのキモ」は押さえるよう心がけました。

●本コラムのポイント

・入口と出口は、今も昔もアナログなんです

・「原音再生」に気をつけろ!

・「クロストーク」がない「ディスクリート」再生は、アナログで特に重要なワケ

・「ステレオ効果」が音楽鑑賞を豊かにする

・ステレオ再生でも「位相」は大事

・MM/MCどっちがいい?

■入口と出口は、デジタル時代のいまもアナログ。

“トランスデューサー”という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?CDが登場してデジタルの時代になっても、カートリッジやマイクなどのアナログ製品を一貫して製造し続けた「オーディオテクニカ」がまさに「トランスデューサー」を一貫して追及してきたメーカーです。

トランスデューサーとは「変換器」のこと。音という“空気の振動”を“電気信号”に変えることで、”音を記録”することが可能となり、それを再びスピーカーの振動板によって“空気に波を起こす”ことによって、時空を超えて音を再生できる…それがオーディオの仕組みです。

音とは空気の波。入り口(マイク)と出口(スピーカー)がアナログなのは今も昔も変わらない

ハイレゾ、ネットワーク……記録媒体や伝送経路がデジタルになっても、「収録時にはマイク」「再生時にはスピーカー」という「コイルと磁石を使った電気変換」が、音の入口と出口で必ず求められるという旧態依然な「アナログ」構造は、現代まで何ら変わっていないのです。

ということは、論理的には、入口である「マイク」の性能以上の音は、どうがんばっても出口である「オーディオ」システムでは再生できない。どんなライブであったとしても、「マイク」を通っている限りは「原音再生」というのは、“そもそもあり得ない”……そこから議論を始めないと、「生の演奏には叶わない」とか「オリジナルとは違う」とか、永久に話が噛み合わない議論が続くことになります。

SONYのOTOTEN展示。360 Reality Audioデモの傍らで、業務用のマイクとヘッドホンを展示していました

そんなわけで、音楽も映画もソフトはすべてが「作品」という創作であり、作り手の意図があるのは当然の前提。その上で、「作品」の感動をいかにして聞き手に悟らせるか、もっと言うと、作り手の思いすら超えた、受け手次第で違った感動を再生時に生み出せるかが、豊かなオーディオビジュアル鑑賞だと思うのです。

聴くたびに印象が違うのがいい作品。夜中は電源環境がよくSNがいいから音がいい…のではなく、それはアナタの体調や心理状態、さらには人生を積み重ねた結果かも

■「原音再生」のイミ

オーディオ再生における「原音」とは、“生の音”ではなくて、音楽「作品」に“込められた音”という前提で考えを進めると、「アナログ」がどうしてデジタルよりも“人に優しい”と言われるか、分かる気がします。

人間は、大量のデータを一度に押しつけられたって、脳が処理できません。映画も音楽も、単なる情報ではなく、リアルタイムで進行する“時間芸術”だからです。

吟味された「作品」ほど、編集なりマスタリングする段階で整理整頓されています。そのエッセンスを間違いなく表現してくれるのが、オーディオ機器の役割です。

これらを無自覚に「原音再生」を謳っているものは、気をつけた方がよさそうです。

■アナログカートリッジ

その前提で、アナログレコードを考えます。レコードとはどうやって創られるのでしょうか。

現在は、マイクで収録した音をリアルタイムにデジタル変換して、HDDなりSSDに記録します。たとえれば、釣った魚を船上で活け締めするようなものです。デジタルレコーディング以前も、アナログテープに一旦記録。その後編集してマスターテープを創ります。

そうした素材を元に、量産する元となるレコード(ラッカー盤という)を作ります。作り方は、電気録音信号を、磁石に相対したコイルに流し、そこに生じた力を針で刻む(カッティング)方法を取ります。

マスタリングの現場。キング関口台スタジオのカッターヘッド

マスターテープを作る過程を経ず、収録音をリアルタイムでカッティングする「ダイレクトカッティング」で製作したレコードもあります

このとき、ステレオ盤の場合、ラッカー盤の水平面に垂直に向けられた針に対して、L(Left、左)chとR(Right、右)chそれぞれ45度に開いて配置されたコイルに電流を流すことで、音溝が刻まれるように規格が定められています(45−45方式、1958年頃)。

このLR信号が混じり合う(クロストークという)ことなく、完全に分離すること(ディスクリートという)が最も大切で、それは再生時にも遵守されなければなりません。そうしないと、作り手が「作品」に込めた「ステレオ効果」による演出が、聞き手に正しく伝わらないからです。

■“ステレオ効果”とは

「ステレオ効果」とは、耳が二つあることによってもたらされる効果で、再生周波数帯域がどうのとかノイズがどうとかいうことよりも重要といえます。

「ステレオ効果」には、いくつかの要素があります。左右の耳に音が到達する時間差や大きさなどによって「方向が分かる」「遠近が分かる」ほか、音源自体の「広がり」や「包まれるような臨場感」、「音を聞き分ける(カクテルパーティ効果)」等が挙げられます。

これらによって、人は脳の中でそれぞれの過去の体験を元にした情景を描き(解釈)、深く感動するのです。優れた作品であるほど、人によって感動するポイントや深さが違うのは当然のことなのです。

そのためにも、「クロストーク」のない「ディスクリート」再生を謳っているかどうかが、アナログの製品選びの第一段階です。

■「位相」という概念

「方向が分かる」「遠近が分かる」「広がり」「臨場感」というステレオ効果を精確に得るために、説明を避けて通れない概念が「位相」です。オーディオのステレオ再生(ホームシアターのマルチチャンネル再生では特に)でもっとも大切といってもいいのですが、これに気を使っていると謳っている製品は信用できます。

「位相」のよくある説明は、プラスの電流を流すとスピーカーのコーン紙が飛び出せば「正相(+)」、引っ込めば「逆相(ー)」というもの。だから何なの?ですが、左右の耳に同じ条件で届けばいい2chステレオ再生なら、LR両方とも正相または逆相で揃っているかぎりは問題ないじゃないか、と言われることもあります。

でも。それは違うんです。元TADのスピーカーエンジニアのレジェンドとの雑談で出た言葉がわかりやすかった!

「たとえば『あ〜』って発音するとしましょう。息を吐きながら『あ〜』って言う音と、息を吸いながら『あ〜』って言う音は、明らかに違うでしょ」

私も含め普通の人は、LR両ch逆相のサウンドを聴いても、せいぜい「ちょっと暗めの音質」ないし「個性の違い」としか思いません。でも、耳のいい人ならすぐわかるようです。京都・ザンデンオーディオの山田さんは、レコードを次々再生しながら、「この録音は逆相ですね」と瞬時に判断されるので、舌を巻きます。

2chステレオ再生においても、「位相」が狂っていると、定位や音の拡がりといった“ステレオ効果”が得られず、「作品」に込められた意図が正しく再現されないことになってしまうというわけです。

フェーズ(位相)チェッカーを利用すると便利。持っていない場合は、乾電池を繋いでコーン紙が前に出れば正相。これならユニット毎に確認できます。AVアンプの自動音場測定も使えますが、部屋の環境等が影響して逆相と出てしまうことも

このように見てくると、カートリッジがいかに繊細な仕事を担わされているか想像できます。髪の毛ほどのほそーい溝に、壮大なオーケストラの演奏のエッセンス(しかもLR2ch分)全てが収まったレコード盤。そこから、あんな指先ほどのカートリッジは、ディスクリートに、精確な位相で、電気信号として取り出そうというのですから。

デノンのHPに、カートリッジDL-103の開発秘話が載っています。当時の技術者は、DL-103をNHKに収めるにあたり、カートリッジ単体だけでなく、ヘッドシェルやアームもセットで開発したそうです。アナログではそれらひとつが変わっただけで音が激変してしまうのは想像に難くありません。

インターナショナルオーディオショウのデノン展示。DL-103の開発資料とトーンアームも

「ステレオ効果」とは、耳が二つあることによってもたらされる効果で、再生周波数帯域がどうのとかノイズがどうとかいうことよりも重要といえます。

「ステレオ効果」には、いくつかの要素があります。左右の耳に音が到達する時間差や大きさなどによって「方向が分かる」「遠近が分かる」ほか、音源自体の「広がり」や「包まれるような臨場感」、「音を聞き分ける(カクテルパーティ効果)」等が挙げられます。

これらによって、人は脳の中でそれぞれの過去の体験を元にした情景を描き(解釈)、深く感動するのです。優れた作品であるほど、人によって感動するポイントや深さが違うのは当然のことなのです。

そのためにも、「クロストーク」のない「ディスクリート」再生を謳っているかどうかが、アナログの製品選びの第一段階です。

■「位相」という概念

「方向が分かる」「遠近が分かる」「広がり」「臨場感」というステレオ効果を精確に得るために、説明を避けて通れない概念が「位相」です。オーディオのステレオ再生(ホームシアターのマルチチャンネル再生では特に)でもっとも大切といってもいいのですが、これに気を使っていると謳っている製品は信用できます。

「位相」のよくある説明は、プラスの電流を流すとスピーカーのコーン紙が飛び出せば「正相(+)」、引っ込めば「逆相(ー)」というもの。だから何なの?ですが、左右の耳に同じ条件で届けばいい2chステレオ再生なら、LR両方とも正相または逆相で揃っているかぎりは問題ないじゃないか、と言われることもあります。

でも。それは違うんです。元TADのスピーカーエンジニアのレジェンドとの雑談で出た言葉がわかりやすかった!

「たとえば『あ〜』って発音するとしましょう。息を吐きながら『あ〜』って言う音と、息を吸いながら『あ〜』って言う音は、明らかに違うでしょ」

私も含め普通の人は、LR両ch逆相のサウンドを聴いても、せいぜい「ちょっと暗めの音質」ないし「個性の違い」としか思いません。でも、耳のいい人ならすぐわかるようです。京都・ザンデンオーディオの山田さんは、レコードを次々再生しながら、「この録音は逆相ですね」と瞬時に判断されるので、舌を巻きます。

2chステレオ再生においても、「位相」が狂っていると、定位や音の拡がりといった“ステレオ効果”が得られず、「作品」に込められた意図が正しく再現されないことになってしまうというわけです。

フェーズ(位相)チェッカーを利用すると便利。持っていない場合は、乾電池を繋いでコーン紙が前に出れば正相。これならユニット毎に確認できます。AVアンプの自動音場測定も使えますが、部屋の環境等が影響して逆相と出てしまうことも

このように見てくると、カートリッジがいかに繊細な仕事を担わされているか想像できます。髪の毛ほどのほそーい溝に、壮大なオーケストラの演奏のエッセンス(しかもLR2ch分)全てが収まったレコード盤。そこから、あんな指先ほどのカートリッジは、ディスクリートに、精確な位相で、電気信号として取り出そうというのですから。

デノンのHPに、カートリッジDL-103の開発秘話が載っています。当時の技術者は、DL-103をNHKに収めるにあたり、カートリッジ単体だけでなく、ヘッドシェルやアームもセットで開発したそうです。アナログではそれらひとつが変わっただけで音が激変してしまうのは想像に難くありません。

インターナショナルオーディオショウのデノン展示。DL-103の開発資料とトーンアームも

■カートリッジ MMとMCの違い

カートリッジには、大きく分けて、MM(ムービング・マグネット)型とMC(ムービング・コイル)型があります。

いずれも、溝を針先がトレースし、それと繋がる棒(カンチレバーという)が振動する力を、磁石とコイルの働きで電気信号に変換するという点では同じです。

このとき、(A)振動するカンチレバーに磁石を取り付け、周囲に固定したコイルとの間で発電するのがMM型、(B)カンチレバーにコイルを巻き付けて、周囲に固定したマグネットとの間で発電するのがMC型です。

なぜオーディオの長い歴史を経ても、どちらの方式にまとまらなかったのでしょうか?

MMとMCには概ね次のような違いがあると言われます。

(A)MMは、比較的安価なモノからラインナップが揃っていて、針交換もカンタン。出力電圧が2mVから5mVぐらいと高く、フォノ出力を備えていれば、比較的スタンダードなプリメインアンプやAVアンプなどにもそのまま繋げます。音的には、一般の人がアナログに抱く、暖かくておおらかな印象。

(B)MCは、比較的高級。針を交換するには本体ごと行うしかありません。出力電圧が比較的低く、高いものでも0.3mV程度なので、昇圧トランスやフォノイコライザーといった、信号を増幅させるものが必要となります。音的には、解像度が高くカッチリした方向。

そうはいっても、メーカーやモデル毎に個性があるので、一律にそうだとは言えないのが面白いところであり、また、悩ましいところ。

ただ、はじめて購入するなら、比較的安価で種類も豊富な、オーディオテクニカなどのMMカートリッジから入るのがオススメ。大抵のアンプのフォノ入力はMMのみ対応だからです。わたしもそうでした。

オーディオテクニカMMカートリッジ(同社はVM型と呼んでいます)

やがて、オーディオシステム全体が結構整ってきたなと思ったら、ぜひMCカートリッジにチャレンジしてみてください。MCカートリッジはMMカートリッジよりも微小な信号を出力するので、増幅したときにノイズが低いシステム環境が整っていたほうがいいですし、レコードプレーヤーもトーンアームも高級な製品ほどMC型に相応しい仕様になっているだろうからです。

次回はトーンアームとターンテーブルについてできるだけ優しく、製品選びのキモを押さえて、解説致します。

カートリッジには、大きく分けて、MM(ムービング・マグネット)型とMC(ムービング・コイル)型があります。

いずれも、溝を針先がトレースし、それと繋がる棒(カンチレバーという)が振動する力を、磁石とコイルの働きで電気信号に変換するという点では同じです。

このとき、(A)振動するカンチレバーに磁石を取り付け、周囲に固定したコイルとの間で発電するのがMM型、(B)カンチレバーにコイルを巻き付けて、周囲に固定したマグネットとの間で発電するのがMC型です。

なぜオーディオの長い歴史を経ても、どちらの方式にまとまらなかったのでしょうか?

MMとMCには概ね次のような違いがあると言われます。

(A)MMは、比較的安価なモノからラインナップが揃っていて、針交換もカンタン。出力電圧が2mVから5mVぐらいと高く、フォノ出力を備えていれば、比較的スタンダードなプリメインアンプやAVアンプなどにもそのまま繋げます。音的には、一般の人がアナログに抱く、暖かくておおらかな印象。

(B)MCは、比較的高級。針を交換するには本体ごと行うしかありません。出力電圧が比較的低く、高いものでも0.3mV程度なので、昇圧トランスやフォノイコライザーといった、信号を増幅させるものが必要となります。音的には、解像度が高くカッチリした方向。

そうはいっても、メーカーやモデル毎に個性があるので、一律にそうだとは言えないのが面白いところであり、また、悩ましいところ。

ただ、はじめて購入するなら、比較的安価で種類も豊富な、オーディオテクニカなどのMMカートリッジから入るのがオススメ。大抵のアンプのフォノ入力はMMのみ対応だからです。わたしもそうでした。

オーディオテクニカMMカートリッジ(同社はVM型と呼んでいます)

やがて、オーディオシステム全体が結構整ってきたなと思ったら、ぜひMCカートリッジにチャレンジしてみてください。MCカートリッジはMMカートリッジよりも微小な信号を出力するので、増幅したときにノイズが低いシステム環境が整っていたほうがいいですし、レコードプレーヤーもトーンアームも高級な製品ほどMC型に相応しい仕様になっているだろうからです。

次回はトーンアームとターンテーブルについてできるだけ優しく、製品選びのキモを押さえて、解説致します。

DP-3000NE DENON [デノン] ダイレクトドライブ・レコードプレーヤー 下取り査定額20%アップ実施中!

¥326,700

税込

商品コード: DP3000NE

関連カテゴリ