[自宅レビュー!]

フラットで安定のソニートーン

SONY「VPL-XW5000」

レーザー&投写距離も短めなネイティブ4Kプロジェクター

覆面レビュワー「ラビットBW」です。消費者目線で忖度なしに「白黒」判定すべく、自宅リポートします。

今回はハイコスパ4Kプロジェクターの一斉比較視聴のPart3。自社開発のパネルを磨き上げることでブランド独自の絵を実現している3ブランドのうち、ソニーのモデルを取り上げます。

[比較視聴モデル]

EPSON EH-LS12000

Victor DLA-V50

SONY VPL-XW5000

[視聴環境]

一般的なリビングシアターを想定し、漆喰白壁の部屋をチョイス。プレーヤーは最新のマグネターを使いつつ、映像処理はなるべくプロジェクター側に委ねるため「ソースダイレクト」を選択。HDMIケーブルはHDMIコンソーシアム2.1規格・48Gbps対応メタルケーブルを直結。スクリーンは、もっともクセがなくスタンダードなマットタイプとしています。

部屋:洋風リビング(約8畳、漆喰白壁)

UHD BDプレーヤー:MAGNETAR UDP800(映像処理は基本的にプロジェクターに任せるため、出力はソースダイレクト。その他は基本オート)

HDMIケーブル:Kordz PRS4 Passive 5.0m

スクリーン:KIKUCHI GFP-100HDW(グランヴューホワイト、16:9、100インチ)

[視聴ソフトUHD BD]「高野山」(HDR10+、ほかはDilby Vision下位互換などHDR10)「トップガン マーヴェリック」「君たちはどう生きるか」「最後の決闘裁判」「ブレット・トレイン」「ヒート」ほか

[特徴]

●「VPL-XW5000」のポイント

・自社開発ネイティブ4Kパネル(0.61インチSXRD3板)

・この価格帯でレーザー光源を採用

・リアル4KながらHDプロジェクターなみの小型化を実現

●実際使ってみたら凄かった!

・硬質鉛筆描きのような細密感

・黒浮きを抑えるため全体的に暗め。その分、キラッと出るハイライトにハッとする

・「ブラビア=コッテリした赤」の先入観を打ち砕くフラットな色調。グリーンやイエローも鮮やか

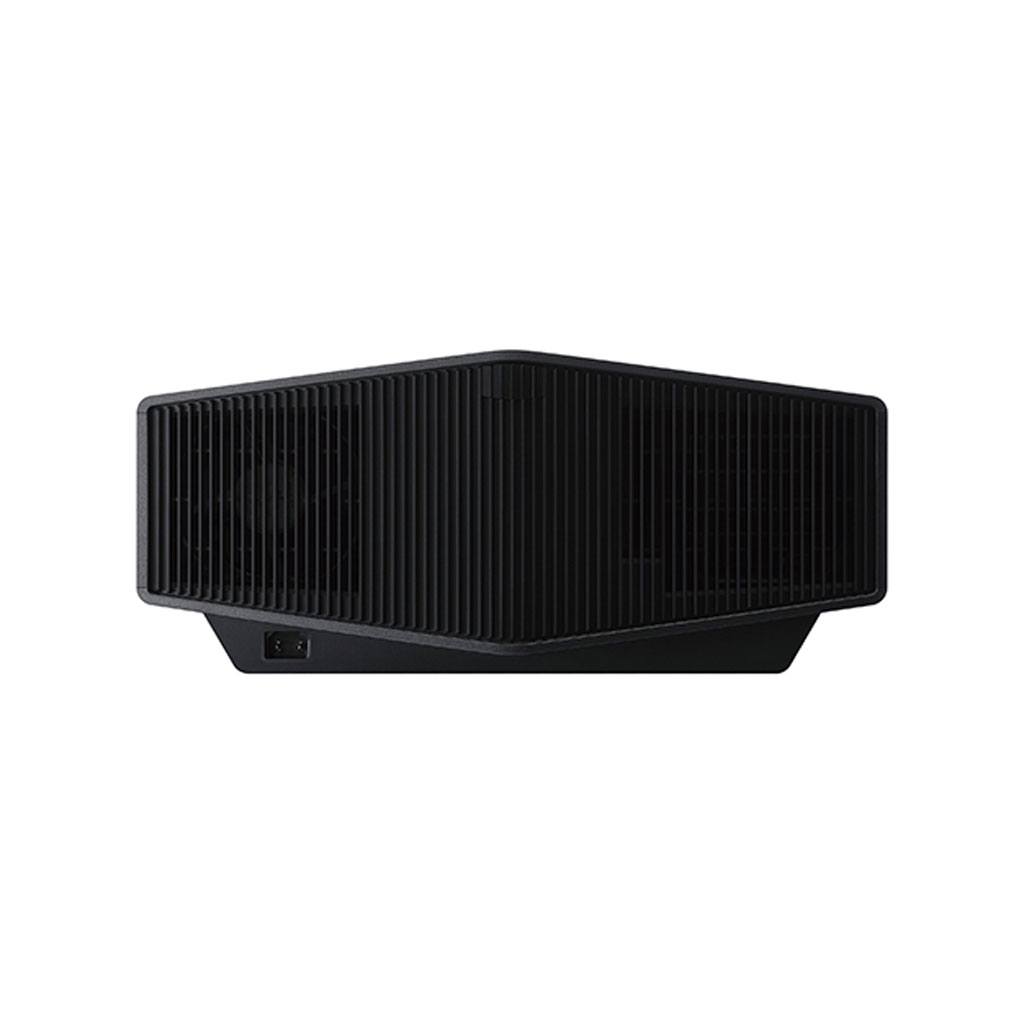

■デザイン 伝統の薄型モデル。リビングにも吊りやすい

VPL-XW5000は、先代の水銀ランプモデルVW575から価格据え置きでレーザー光源化を実現すること、リビングに置いても圧迫感がないサイズに収めること、の2点を目的としたソニーのエントリーモデル。

実際、前世代のレーザー光源下位モデルであるVPL-VW775がW560×H223×D496mmなのに対し、VPL-XW5000はW460×H200×D471mmと小型化しています。

フォルムはQUALIA 004にも見られる伝統の舟形ないし宇宙船スタイル。同じネイティブ4KのVictor機よりも薄型で、重量も13kgと案外軽く、EPSON EH-LS12000同等に抑えられています。

■設置性 背面排気だがさほど熱量は出ない。投写距離がVictor機より短くてすむ

投写距離は、100インチ16:9で、最短3.06m。Victor機よりだいぶ短くなっていますが、いまどき珍しい前面吸気&背面排気。

前面排気では陽炎のような暖気になり映像に影響するのを嫌ってのことでしょうが、かつてVPL-VW200まで採用したキセノンランプならともかく、レーザーの今となっては、そこにこだわるより、全面排気で良い気も。

もっとも、背面は5cm開ければ良いことになっていますし、動作中に触ってみると側面でも空気の流れを感じるなど、余り気にしなくていいかもしれません。ちなみに、取扱説明書には、両側面もそれぞれ30cm開けるよう指示があります。

私がもとソニーVPL-VW200ユーザーだったこともあり文句ばっかり言ってしまい恐縮ですが、VPL-XW5000はスタンダードモデルとはいえ100万円に近いお値段。なのにレンズフォーカス、ズーム、シフトが手動。スクリーンに寄って緻密にピント合わせしたい人には不向きです(双眼鏡を使いましょう)。アナモフィックレンズやシネスコスクリーンなど使うマニアなら別ですが、一度設置すれば動かすものではないという割り切りでしょう。

1.6倍ズームはレバーで、フォーカスはリングで調整

上下(±71%)左右(±25%)のレンズシフトは、レンズ上の天板に配置。蓋は、天井吊り下げ設置でも閉まるように、マグネットキャッチ

背面排気。ファンの音は、4Kネイティブモデルにしては薄型な分、ライバル機2モデルよりわずかに周波数が高い回転音が

入力端子は側面に

また、電源ボタンを押してから映像が出るまで無音でちょっと心配なぐらい時間が掛かりますが、ご心配なく。いきなりパッと明るい絵が出ます。

■画質メニュー 主役は2つのシネマモード。「MAX Enhanced」も備える

画質設定は、すべて「ピクチャープリセット」から入っていきます。プロジェクターを使ってきた人ならなじみのある項目から選びます。

「シネマ フィルム1」は、ダイナミックレンジの広いマスターポジを再現する設定。最新映画中心ならこれがいいでしょう。

絵作りの狙いは、メニューを深掘りしていくと分かります。シネマブラックプロ「レーザーライト設定」のダイナミックコントロール「フル」かつ出力「MAX」。そしてD.HDRエンハンサーは「中」です。要は、持てる能力を目一杯使ってワイドレンジに使い切ろうとするモードだからです。ちなみにこのとき、エキスパート設定のスムースグラデーションは「弱」、ガンマ補正は「ガンマ7」、カラーコレクション「切」、HDR「オート」、カラースペースは「カラースペース3」となっています。

もうひとつのシネマモード「シネマフィルム2」は、実際の映画館に近づけた画質設定。

シネマブラックプロ「レーザーライト設定」を見ると、ダイナミックコントロールが「リミテッド」かつ出力「80/100」。そして、D.HDRエンハンサーは「弱」になっています。要は「シネマフィルム1」よりもう少し落ち着いた動作をするということです。SDRっぽい絵が好きな人はこちらがいいでしょう。ちなみにこのとき、エキスパート設定はガンマ補正「切」だけが違い、スムースグラデーション「弱」、カラーコレクション「切」、HDR「オート」、「カラースペース3」は「シネマ フィルム1」と同じ。やはり、諸々抑えめな設定です。

このように、「シネマ フィルム1」がVictor機対抗上の設定だとすれば、「シネマ フィルム2」はソニーが「シネマ」モードをひとつにこだわっていた頃のフラットで落ち着いた画質テイストに近いと感じます。

ちなみに、「リファレンス」は素の映像を見るのに適したモード。D.HDRエンハンサー「切」、「レーザーライト設定」のダイナミックコントロール「切」かつ出力「80/100」。エキスパート設定も、HDR「オート」以外はすべて「切」、カラースペースBT.709と、「シネマフィルム2」よりさらに発色渋めの設定になります。

そして、ソフト供給にも関わっているソニーならではの「IMAX Enhanced」モードは、持てる性能目一杯使って表現しようとするもの。シネマブラックプロのD.HDRエンハンサーは「中」ですが、「レーザーライト設定」ダイナミックコントロールは「フル」、出力「MAX」に。エキスパート設定は「ガンマ7」「カラースペース3」となっており、「シネマ フィルム1」より強烈です。

VPL-XW5000は、先代の水銀ランプモデルVW575から価格据え置きでレーザー光源化を実現すること、リビングに置いても圧迫感がないサイズに収めること、の2点を目的としたソニーのエントリーモデル。

実際、前世代のレーザー光源下位モデルであるVPL-VW775がW560×H223×D496mmなのに対し、VPL-XW5000はW460×H200×D471mmと小型化しています。

フォルムはQUALIA 004にも見られる伝統の舟形ないし宇宙船スタイル。同じネイティブ4KのVictor機よりも薄型で、重量も13kgと案外軽く、EPSON EH-LS12000同等に抑えられています。

■設置性 背面排気だがさほど熱量は出ない。投写距離がVictor機より短くてすむ

投写距離は、100インチ16:9で、最短3.06m。Victor機よりだいぶ短くなっていますが、いまどき珍しい前面吸気&背面排気。

前面排気では陽炎のような暖気になり映像に影響するのを嫌ってのことでしょうが、かつてVPL-VW200まで採用したキセノンランプならともかく、レーザーの今となっては、そこにこだわるより、全面排気で良い気も。

もっとも、背面は5cm開ければ良いことになっていますし、動作中に触ってみると側面でも空気の流れを感じるなど、余り気にしなくていいかもしれません。ちなみに、取扱説明書には、両側面もそれぞれ30cm開けるよう指示があります。

私がもとソニーVPL-VW200ユーザーだったこともあり文句ばっかり言ってしまい恐縮ですが、VPL-XW5000はスタンダードモデルとはいえ100万円に近いお値段。なのにレンズフォーカス、ズーム、シフトが手動。スクリーンに寄って緻密にピント合わせしたい人には不向きです(双眼鏡を使いましょう)。アナモフィックレンズやシネスコスクリーンなど使うマニアなら別ですが、一度設置すれば動かすものではないという割り切りでしょう。

1.6倍ズームはレバーで、フォーカスはリングで調整

上下(±71%)左右(±25%)のレンズシフトは、レンズ上の天板に配置。蓋は、天井吊り下げ設置でも閉まるように、マグネットキャッチ

背面排気。ファンの音は、4Kネイティブモデルにしては薄型な分、ライバル機2モデルよりわずかに周波数が高い回転音が

入力端子は側面に

また、電源ボタンを押してから映像が出るまで無音でちょっと心配なぐらい時間が掛かりますが、ご心配なく。いきなりパッと明るい絵が出ます。

■画質メニュー 主役は2つのシネマモード。「MAX Enhanced」も備える

画質設定は、すべて「ピクチャープリセット」から入っていきます。プロジェクターを使ってきた人ならなじみのある項目から選びます。

「シネマ フィルム1」は、ダイナミックレンジの広いマスターポジを再現する設定。最新映画中心ならこれがいいでしょう。

絵作りの狙いは、メニューを深掘りしていくと分かります。シネマブラックプロ「レーザーライト設定」のダイナミックコントロール「フル」かつ出力「MAX」。そしてD.HDRエンハンサーは「中」です。要は、持てる能力を目一杯使ってワイドレンジに使い切ろうとするモードだからです。ちなみにこのとき、エキスパート設定のスムースグラデーションは「弱」、ガンマ補正は「ガンマ7」、カラーコレクション「切」、HDR「オート」、カラースペースは「カラースペース3」となっています。

もうひとつのシネマモード「シネマフィルム2」は、実際の映画館に近づけた画質設定。

シネマブラックプロ「レーザーライト設定」を見ると、ダイナミックコントロールが「リミテッド」かつ出力「80/100」。そして、D.HDRエンハンサーは「弱」になっています。要は「シネマフィルム1」よりもう少し落ち着いた動作をするということです。SDRっぽい絵が好きな人はこちらがいいでしょう。ちなみにこのとき、エキスパート設定はガンマ補正「切」だけが違い、スムースグラデーション「弱」、カラーコレクション「切」、HDR「オート」、「カラースペース3」は「シネマ フィルム1」と同じ。やはり、諸々抑えめな設定です。

このように、「シネマ フィルム1」がVictor機対抗上の設定だとすれば、「シネマ フィルム2」はソニーが「シネマ」モードをひとつにこだわっていた頃のフラットで落ち着いた画質テイストに近いと感じます。

ちなみに、「リファレンス」は素の映像を見るのに適したモード。D.HDRエンハンサー「切」、「レーザーライト設定」のダイナミックコントロール「切」かつ出力「80/100」。エキスパート設定も、HDR「オート」以外はすべて「切」、カラースペースBT.709と、「シネマフィルム2」よりさらに発色渋めの設定になります。

そして、ソフト供給にも関わっているソニーならではの「IMAX Enhanced」モードは、持てる性能目一杯使って表現しようとするもの。シネマブラックプロのD.HDRエンハンサーは「中」ですが、「レーザーライト設定」ダイナミックコントロールは「フル」、出力「MAX」に。エキスパート設定は「ガンマ7」「カラースペース3」となっており、「シネマ フィルム1」より強烈です。

■画質 伝統のソニー画質。赤一辺倒でなくレーザーらしい3色を再現

ではさっそく映像を観ていきましょう。「シネマ フィルム1」を基本に、適宜切り替えて視聴しました。

VPL-XW5000は、ネイティブ4Kモデルながら本体サイズをリビング設置に現実的なサイズに抑えるため、パネル自体を0.74インチから0.61インチに小型化。もっとも、それが画質とトレードオフにならないよう反射率10%、耐光性50%アップにしたというのが謳い文句です。

レンズは2KモデルVPL-HW60をベースにしながらも新開発した4K用のレンズを採用。収差補正はソニーのデジカメαのノウハウを生かして「デジタルフォーカスオプティマイザー」を搭載しています。

VPL-XW5000はレーザー光源で出力は2000ルーメン。上位モデルのVPL-XW7000(3200ルーメン)に搭載されているHDR強化機能「ライブカラーエンハンサー」を搭載していませんが、果たして。

ぱっと見、ピークから暗部まで実にフラットかつリニア、素直なコントラストであることがよく分かります。微細なところまでクッキリよく見えるので、目が良くなったかのような気持ちになりますが、その分3板のレジズレも目立ってしまうので、じっくりとパネルアラインメントをして映像を追い込みたいところ。3管プロジェクターの調整をしているような気分になりますが、ビシッと合うととても気持ちがいいです。

クロマエラーもなく、暗部は少し時間を掛けながらじんわりとコントラストを出してくる感じ。スケーリングのにじみも僅かで、各色のグラデーションはモアレもなくキレイです。

黒はVictor機のように暗部がぐんと沈むというより、ナチュラルかつ緩やかに収まっていくという感じ。

色味については、先に書いたようにかつてBRAVIAというと赤が割とこってりする印象でしたが、いまやまったくあざとさはなくとても自然。むしろ「清々しい」黄色やピンクがキレイです。

輪郭縁取りもなく、自然の景色描写がいかにも「世界遺産」。動植物の動きも不自然なところはまったく感じられず、滑らかです。

夜景は、夜空に浮かぶ星や飛行機の航跡などVictor機のようなピカッとするHDR感は控えめながら、明かりがビルのガラスに反射して煌めく都会らしさに雰囲気が出るのは、やや大き目の光の塊をぐっと捉えているからでしょう。

一方、昼間の描写も全体的に白く飛ぶことなく、コントラトも自然。赤に寄ることなく、黄色が強い、つまり青に偏らずグリーンの描写力が高いことを意味しています。

総じて、これまで見てきたソニー画質を継承している印象で、それが4K高精細化したものとして安心して見ることができる映像です。

■VICOM『高野山』冬 現場にいるような誇張感ない自然な描写

では、寒くて清透な印象のソフトを観て見ましょう。

冬の寒い景色がは薄ら明かりを表現。Victor機のようなこれ見よがしなHDRらしさはあまり感じられず、ストレートに出力している印象です。モニター調とでもいいましょうか。

色味は、トータルの印象はややグリーン寄り。なので枯れ葉でも黄色がフレッシュに映し出されたり、欄干の赤もべったり寄りすぎることがありません。弘法大師の絵画の唇のオレンジも案外立って見えたのは、興味深かったです。

上空を舞う粉雪も、キラキラと舞うというよりも、きわめてナチュラル。全体のトーンはむしろ渋めと言えるでしょう。菩薩像の黄金の頬のテカリも、実際目にするであろう印象に近いのではないでしょうか。

人々の願いを込めてお焚き上げをする護摩供のシーケンスでも、窓からの逆光が作品描写に必要な範囲で表現されている印象で、誇張感はありません。若い僧侶の吐息や、お炊き上げの煙の昇るさまも、むしろ「注目すべきはそんな細かいところではない」と言わんばかりに自然な描写。一方で、お炊き上げの炎につれて袈裟の明るさが変化するさまは自然で、上手く表現されています。

■『君たちはどう生きるか』 HDRの効きは限定的。作品の狙いに沿う

では、24Pのアニメーションを見ていきましょう。

まず感心したのは、画面がパンしていくところの「カタカタ」感。いかにも映画っぽさを残していて、制作側も意図した表現ではないでしょうか。

ペリカンたちに押されて眞人が下界で墓の門を開けてしまうシーケンスでは、「我を学ぶ者は死す」のゲートの光に注目させる絵作りになっていて、狙いをきちんと表現。

Victor機ではHDRの描き分けが鋭く視線が誘導されてしまった墓石の苔の絶妙なつき具合も、VPL-XW5000ではとくに気にならずに作品を見ました。海原の波や海底が透けて見える描写と、暗い空のコントラストといった、全体のトーンこそが、本来制作サイドが見てほしかった核心だろうと思わせます。

一方、大魚を解体するときの赤身やはらわたのフレッシュさの表現にはもう少しパワーが欲しくなります。眞人がトイレに出て甲板が月に照らされるところも、パッと明るく照らされるというパワーは、上位モデルVPL-XW7000に期待するしかないのかも。ほんとうにキラリとする場面のためにピーク輝度を出し惜しみしているかとも思いましたが、あくまでも夜のシーンなのでむしろこちらが正解なのかも。

■『トップガン マーヴェリック』 「シネマ フィルム2」が正しい⁉

マーヴェリックがDarkstarに登場するシーンを、2つの「シネマフィルム」モードを切り替えながら視聴しました。

搭乗するコックピット内でヘルメットに反射するグリーンのディスプレイや、司令室内のパネルの表示まで、4Kネイティブらしさ炸裂の精細感には息を呑みます。一方で、登場人物の皮膚の表面のデコボコはさほど深掘りせず、スキントーンを尊重して表現している印象です。

また、暗部階調は積極的に出すというより、作品性に関係ないところはむしろ沈む感じで無理しません。これが正しい気も。

印象的なのは、すうっと伸びるDarkstarの航跡。まことにロマンティクで、マーヴェリックの「夢追い人」な感じが良く表れています。

『君たちはどう生きるか』もそうでしたが、モーションフローを余り効かせずジャダー感を大切にしているのも特徴。たとえば、コックピット内オレンジ色のマッハ値は、Victor機では、出発当初はほぼブレることなくクッキリ見えていましたが、VPL-XW5000では最初からそれなりにブレて見えます。

一方、「シネマ フィルム2」に切り替えると、映像は全体的にもう少し明るくなり、見やすい。分かりやすくいうとテレビ的、SDRっぽくなります。もちろん、Darkstarが墜落し光の屑となって夜空を散っていく絵は、他のシーンが全体的に暗いだけに、「シネマ フィルム1」がものすごく印象的です。

もっとも、呼び出されて復帰を命じられるマーヴェリックと教官のシーケンス。夕暮れの逆光に映し出される二人のシルエット全体は「シネマ フィルム1」が影絵のようでカッコイイのですが、上官ケインの表情を見るにブラインドのシマシマがつきすぎです。ブラインドを通った光が差し込んでいると言うより、むしろブラインド越しに教官を見ている感じになってしまっています。

このシーンでは「シネマ フィルム2」の方が全体的なバランスではすぐれており、適宜「シネマ フィルム1」と使い分けてもいいかもしれません。

■『最後の決闘裁判』 「シネマ フィルム2」の安定感が光る

光と影の魔術師リドリー・スコットの、表現力を問われる作品です。これも2つの「シネマ フィルム」を駆使して見ていきましょう。

決闘前、公衆がいる廊下で夫が妻の腕を掴み口論を仕掛けるシーケンス。白昼ですが影になっている場所で、妻の歪む表情が見えなくてはなりませんが、「シネマ フィルム1」では表情がちょっと窺いにくく、「シネマ フィルム2」が適切。

つづく決闘前夜のシーケンスでは、ずっと全体的に暗いため、「シネマ フィルム1」でも「シネマ フィルム2」でも余り変わらず暖色。蝋燭の炎がチラチラと二人の顔を照らしますが、HDRが効き過ぎているとチラチラが過剰になりますが、VPL-XW5000では適切です。

そして迎えた決闘の場面。明け方の寒空ですが、これは明るいシーンの輝度が上がる「シネマフィルム1」がパリッとしていい。甲冑のキラリと光るハイライトなどは、むしろVictorのDLA-V50より上手いかも知れません。

■『バレットトレイン』 滑らかな動きの映像補間はさすが!

本作は、ブラッド・ピット主演の発色てんこ盛りアクション映画。

まず発色については、VPL-XW5000で観るとあざとさはありません。それ以上にこの作品の面白いのは、狭い高速列車の中でひたすら繰り広げられるアクションの数々。そこで、動きが破綻なく再生されるかチェックします。

Reality Creation(超解像)は「入」で問題なし。

Motionflow(動きを滑らかにする)についても、24p作品なので「True Cinema」(オリジナルのフレームレートで再生)でいいわけですが、これを敢えて「スムース 強」にしても、輪郭や髪の毛など繊細な線にも破綻が見られませんでした。

これなら、仮に常時Motionflow「入」にしても、破綻が気になる作品・場面はなさそう。むしろ、この作品のようなCGバリバリの書き割り映像なら、「スムース 強」の方がクリア感が増していいんじゃないかと思うほどの完成度に驚愕。もっとも、個人的にはあまりに滑らかすぎて、大画面ではちと酔いそう(笑)。

ラストの五重塔越しに逆光でばあっと夕日が入ってくる映像も、ホッとさせるエンディングに相応しい描写でした。

■まとめ 徹底してフラットかつ忠実な再生。トリニトロンの伝統が息づく

VPL-XW5000は、4Kレーザーで高画質を維持したまま、小型化を目指したモデル。限られた資源をパネルの新設計に費やし、大勝負に出ているのがよく分かります。

ライバル機対抗上HDRの効果を高めた「シネマ フィルム1」もいいですが、背伸びせず落ち着いて作品を観ることができるのは「シネマ フィルム2」。従来からのソニーファンは、買い替えたらこのモードを選ぶと、それまでと違和感なくグレードアップを果たしたことが実感できるはずです。

投写距離もVictor機より短いので、ネイティブ4K&レーザー機でリビングニーズにもっとも合いそうなモデルと言えるでしょう。

ではさっそく映像を観ていきましょう。「シネマ フィルム1」を基本に、適宜切り替えて視聴しました。

VPL-XW5000は、ネイティブ4Kモデルながら本体サイズをリビング設置に現実的なサイズに抑えるため、パネル自体を0.74インチから0.61インチに小型化。もっとも、それが画質とトレードオフにならないよう反射率10%、耐光性50%アップにしたというのが謳い文句です。

レンズは2KモデルVPL-HW60をベースにしながらも新開発した4K用のレンズを採用。収差補正はソニーのデジカメαのノウハウを生かして「デジタルフォーカスオプティマイザー」を搭載しています。

VPL-XW5000はレーザー光源で出力は2000ルーメン。上位モデルのVPL-XW7000(3200ルーメン)に搭載されているHDR強化機能「ライブカラーエンハンサー」を搭載していませんが、果たして。

ぱっと見、ピークから暗部まで実にフラットかつリニア、素直なコントラストであることがよく分かります。微細なところまでクッキリよく見えるので、目が良くなったかのような気持ちになりますが、その分3板のレジズレも目立ってしまうので、じっくりとパネルアラインメントをして映像を追い込みたいところ。3管プロジェクターの調整をしているような気分になりますが、ビシッと合うととても気持ちがいいです。

クロマエラーもなく、暗部は少し時間を掛けながらじんわりとコントラストを出してくる感じ。スケーリングのにじみも僅かで、各色のグラデーションはモアレもなくキレイです。

黒はVictor機のように暗部がぐんと沈むというより、ナチュラルかつ緩やかに収まっていくという感じ。

色味については、先に書いたようにかつてBRAVIAというと赤が割とこってりする印象でしたが、いまやまったくあざとさはなくとても自然。むしろ「清々しい」黄色やピンクがキレイです。

輪郭縁取りもなく、自然の景色描写がいかにも「世界遺産」。動植物の動きも不自然なところはまったく感じられず、滑らかです。

夜景は、夜空に浮かぶ星や飛行機の航跡などVictor機のようなピカッとするHDR感は控えめながら、明かりがビルのガラスに反射して煌めく都会らしさに雰囲気が出るのは、やや大き目の光の塊をぐっと捉えているからでしょう。

一方、昼間の描写も全体的に白く飛ぶことなく、コントラトも自然。赤に寄ることなく、黄色が強い、つまり青に偏らずグリーンの描写力が高いことを意味しています。

総じて、これまで見てきたソニー画質を継承している印象で、それが4K高精細化したものとして安心して見ることができる映像です。

■VICOM『高野山』冬 現場にいるような誇張感ない自然な描写

では、寒くて清透な印象のソフトを観て見ましょう。

冬の寒い景色がは薄ら明かりを表現。Victor機のようなこれ見よがしなHDRらしさはあまり感じられず、ストレートに出力している印象です。モニター調とでもいいましょうか。

色味は、トータルの印象はややグリーン寄り。なので枯れ葉でも黄色がフレッシュに映し出されたり、欄干の赤もべったり寄りすぎることがありません。弘法大師の絵画の唇のオレンジも案外立って見えたのは、興味深かったです。

上空を舞う粉雪も、キラキラと舞うというよりも、きわめてナチュラル。全体のトーンはむしろ渋めと言えるでしょう。菩薩像の黄金の頬のテカリも、実際目にするであろう印象に近いのではないでしょうか。

人々の願いを込めてお焚き上げをする護摩供のシーケンスでも、窓からの逆光が作品描写に必要な範囲で表現されている印象で、誇張感はありません。若い僧侶の吐息や、お炊き上げの煙の昇るさまも、むしろ「注目すべきはそんな細かいところではない」と言わんばかりに自然な描写。一方で、お炊き上げの炎につれて袈裟の明るさが変化するさまは自然で、上手く表現されています。

■『君たちはどう生きるか』 HDRの効きは限定的。作品の狙いに沿う

では、24Pのアニメーションを見ていきましょう。

まず感心したのは、画面がパンしていくところの「カタカタ」感。いかにも映画っぽさを残していて、制作側も意図した表現ではないでしょうか。

ペリカンたちに押されて眞人が下界で墓の門を開けてしまうシーケンスでは、「我を学ぶ者は死す」のゲートの光に注目させる絵作りになっていて、狙いをきちんと表現。

Victor機ではHDRの描き分けが鋭く視線が誘導されてしまった墓石の苔の絶妙なつき具合も、VPL-XW5000ではとくに気にならずに作品を見ました。海原の波や海底が透けて見える描写と、暗い空のコントラストといった、全体のトーンこそが、本来制作サイドが見てほしかった核心だろうと思わせます。

一方、大魚を解体するときの赤身やはらわたのフレッシュさの表現にはもう少しパワーが欲しくなります。眞人がトイレに出て甲板が月に照らされるところも、パッと明るく照らされるというパワーは、上位モデルVPL-XW7000に期待するしかないのかも。ほんとうにキラリとする場面のためにピーク輝度を出し惜しみしているかとも思いましたが、あくまでも夜のシーンなのでむしろこちらが正解なのかも。

■『トップガン マーヴェリック』 「シネマ フィルム2」が正しい⁉

マーヴェリックがDarkstarに登場するシーンを、2つの「シネマフィルム」モードを切り替えながら視聴しました。

搭乗するコックピット内でヘルメットに反射するグリーンのディスプレイや、司令室内のパネルの表示まで、4Kネイティブらしさ炸裂の精細感には息を呑みます。一方で、登場人物の皮膚の表面のデコボコはさほど深掘りせず、スキントーンを尊重して表現している印象です。

また、暗部階調は積極的に出すというより、作品性に関係ないところはむしろ沈む感じで無理しません。これが正しい気も。

印象的なのは、すうっと伸びるDarkstarの航跡。まことにロマンティクで、マーヴェリックの「夢追い人」な感じが良く表れています。

『君たちはどう生きるか』もそうでしたが、モーションフローを余り効かせずジャダー感を大切にしているのも特徴。たとえば、コックピット内オレンジ色のマッハ値は、Victor機では、出発当初はほぼブレることなくクッキリ見えていましたが、VPL-XW5000では最初からそれなりにブレて見えます。

一方、「シネマ フィルム2」に切り替えると、映像は全体的にもう少し明るくなり、見やすい。分かりやすくいうとテレビ的、SDRっぽくなります。もちろん、Darkstarが墜落し光の屑となって夜空を散っていく絵は、他のシーンが全体的に暗いだけに、「シネマ フィルム1」がものすごく印象的です。

もっとも、呼び出されて復帰を命じられるマーヴェリックと教官のシーケンス。夕暮れの逆光に映し出される二人のシルエット全体は「シネマ フィルム1」が影絵のようでカッコイイのですが、上官ケインの表情を見るにブラインドのシマシマがつきすぎです。ブラインドを通った光が差し込んでいると言うより、むしろブラインド越しに教官を見ている感じになってしまっています。

このシーンでは「シネマ フィルム2」の方が全体的なバランスではすぐれており、適宜「シネマ フィルム1」と使い分けてもいいかもしれません。

■『最後の決闘裁判』 「シネマ フィルム2」の安定感が光る

光と影の魔術師リドリー・スコットの、表現力を問われる作品です。これも2つの「シネマ フィルム」を駆使して見ていきましょう。

決闘前、公衆がいる廊下で夫が妻の腕を掴み口論を仕掛けるシーケンス。白昼ですが影になっている場所で、妻の歪む表情が見えなくてはなりませんが、「シネマ フィルム1」では表情がちょっと窺いにくく、「シネマ フィルム2」が適切。

つづく決闘前夜のシーケンスでは、ずっと全体的に暗いため、「シネマ フィルム1」でも「シネマ フィルム2」でも余り変わらず暖色。蝋燭の炎がチラチラと二人の顔を照らしますが、HDRが効き過ぎているとチラチラが過剰になりますが、VPL-XW5000では適切です。

そして迎えた決闘の場面。明け方の寒空ですが、これは明るいシーンの輝度が上がる「シネマフィルム1」がパリッとしていい。甲冑のキラリと光るハイライトなどは、むしろVictorのDLA-V50より上手いかも知れません。

■『バレットトレイン』 滑らかな動きの映像補間はさすが!

本作は、ブラッド・ピット主演の発色てんこ盛りアクション映画。

まず発色については、VPL-XW5000で観るとあざとさはありません。それ以上にこの作品の面白いのは、狭い高速列車の中でひたすら繰り広げられるアクションの数々。そこで、動きが破綻なく再生されるかチェックします。

Reality Creation(超解像)は「入」で問題なし。

Motionflow(動きを滑らかにする)についても、24p作品なので「True Cinema」(オリジナルのフレームレートで再生)でいいわけですが、これを敢えて「スムース 強」にしても、輪郭や髪の毛など繊細な線にも破綻が見られませんでした。

これなら、仮に常時Motionflow「入」にしても、破綻が気になる作品・場面はなさそう。むしろ、この作品のようなCGバリバリの書き割り映像なら、「スムース 強」の方がクリア感が増していいんじゃないかと思うほどの完成度に驚愕。もっとも、個人的にはあまりに滑らかすぎて、大画面ではちと酔いそう(笑)。

ラストの五重塔越しに逆光でばあっと夕日が入ってくる映像も、ホッとさせるエンディングに相応しい描写でした。

■まとめ 徹底してフラットかつ忠実な再生。トリニトロンの伝統が息づく

VPL-XW5000は、4Kレーザーで高画質を維持したまま、小型化を目指したモデル。限られた資源をパネルの新設計に費やし、大勝負に出ているのがよく分かります。

ライバル機対抗上HDRの効果を高めた「シネマ フィルム1」もいいですが、背伸びせず落ち着いて作品を観ることができるのは「シネマ フィルム2」。従来からのソニーファンは、買い替えたらこのモードを選ぶと、それまでと違和感なくグレードアップを果たしたことが実感できるはずです。

投写距離もVictor機より短いので、ネイティブ4K&レーザー機でリビングニーズにもっとも合いそうなモデルと言えるでしょう。

VPL-XW5000 [B:ブラック] SONY [ソニー] 4K HDRレーザー光源プロジェクター 下取り査定額20%アップ実施中!

¥798,000

税込

商品コード: VPLXW5000B