[自宅レビュー!]

作品の解釈を深掘りするHDR表現力

JVC「DLA-V50」

ランプ交換を勘案しても脅威のコスパ

覆面レビュワー「ラビットBW」です。消費者目線で忖度なしに「白黒」判定すべく、自宅リポートします。

今回も4Kプロジェクターの一斉比較視聴。いずれも自社開発のパネルを使い、それを磨き上げることでブランドとしての絵を実現してきた3社のモデルを揃えました。

そしてアバック通販ならでは「リビングで日常使いしたい100万円を大きく下回る3モデル」をチョイス。これがなかなか侮れない画質で、各メーカーの「これだけは削れない」と重視するポイントが良く表れ「三者三様」の結果となりました。

[比較視聴モデル]

EPSON EH-LS12000

Victor DLA-V50

SONY VPL-XW5000

[視聴環境]

一般的なリビングシアターを想定し、漆喰白壁の部屋をチョイス。プレーヤーは最新のマグネターを使いつつ、映像処理はなるべくプロジェクター側に委ねるために「ソースダイレクト」を選択。HDMIケーブルはHDMIコンソーシアム2.1規格・48Gbps対応メタルケーブルを直結。スクリーンは、もっともクセがなくスタンダードなマットスクリーンとしています。

部屋:洋風リビング(約8畳、漆喰白壁)

UHD BDプレーヤー:MAGNETAR UDP800(映像処理は基本的にプロジェクターに任せるため、出力はソースダイレクト、その他は基本オート)

HDMIケーブル:Kordz PRS4 Passive 5.0m

スクリーン:KIKUCHI GFP-100HDW(グランヴューホワイト、16:9、100インチ)

[視聴ソフトUHD BD]

「高野山」(HDR10+、ほかはDilby Vision下位互換などHDR10)「トップガン マーヴェリック」「君たちはどう生きるか」「最後の決闘裁判」「ブレット・トレイン」「ヒート」ほか

[特徴]

●「DLA-V50」のポイント

・自社開発ネイティブ4Kパネル(0.69インチD-ILA3板)

・UHE光源

・上位モデルV90、80、70のエッセンスを投入

●実際使ってみたら凄かった!

・やはりHDRへのコダワリは随一

・作品の印象、目の行くところが変わる独特の解釈力

・水銀ランプだからといって色表現でのデメリットはほぼ感じない

■デザイン 大ぶりながらゴールドのリングや表面のトーンなど上質に

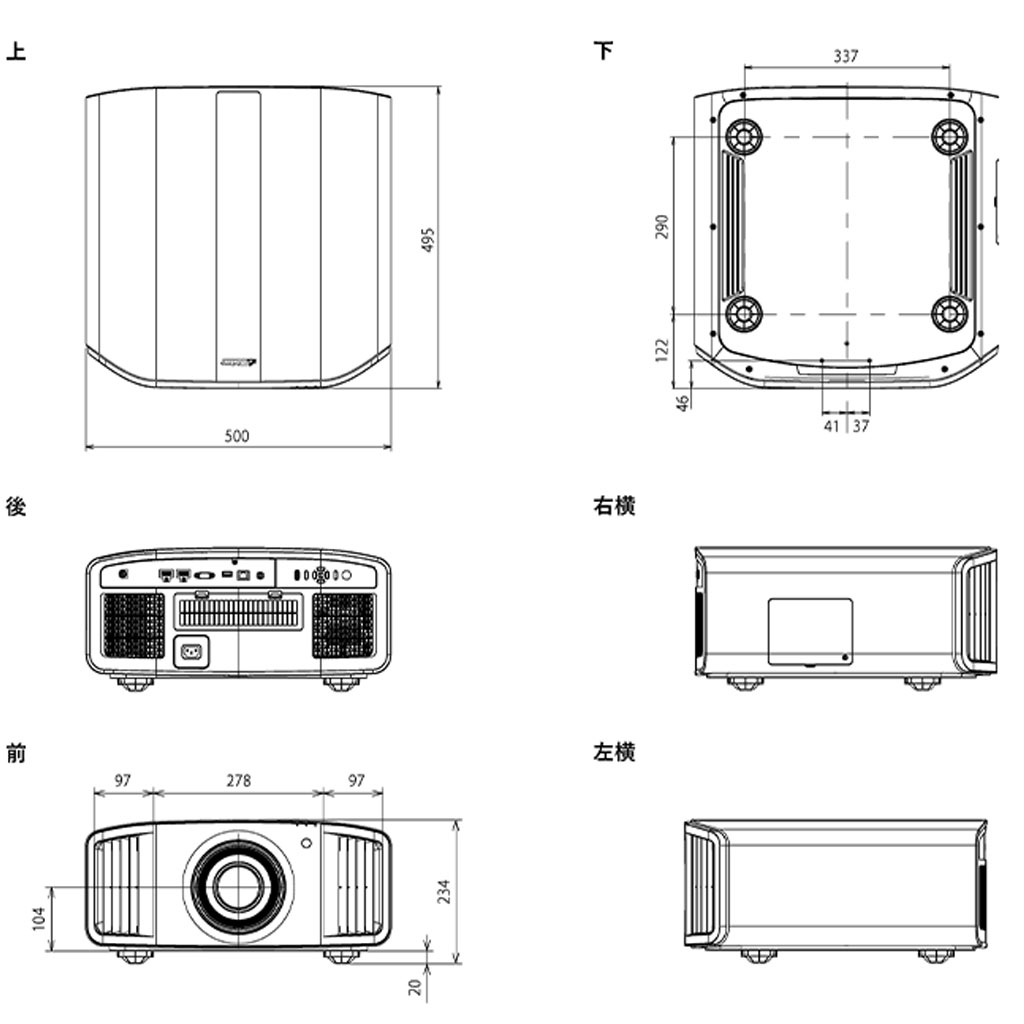

Victorの4Kモデルは基本的にこの箱型の大ぶりサイズW500W×H234×D495mmで、リビングに吊るのは正直かなり異物感がありますが、リング回りのゴールドのリングなど上質なデザインです。

小ぶりで上質なメタルカラーのリモコンもグッド

■設置性 投写距離。それが問題だ

背面吸気・前面排気なので、背面はかなり壁寄せ出来ますが(メーカー推奨は背面も20cm以上開放)、投写距離が100インチで3m超えの3.16m。この“CD一枚分”投写距離が足りなくて100インチを断念する人もいるのでは。V90、V900まで行くと、レンズが大玉になり、3mを切ることができますが・・・。

上下レンズシフトは案外効きます

筐体が大きいので、ファンの音はフワーンぐらいで静か。HDR10が効いている場合のようにランプ「高」になると比較的音も高まりますが、それでも静音のエアコンや空気清浄機程度と耳障りではありません。

特筆すべきは、使用するスクリーンに合わせて画質を調整する「スクリーン補正」機能、今回使う幕面はグランヴューホワイトなので「37」。オンにすると、ごく僅かですが黒が沈み暖色寄りになります(今回はコレで視聴)。スクリーンに予算が割けないとか、これまで使ってきたスクリーンをそのまま使いたいといったユーザーの味方です。ちなみに届いたデモ機は、ランプ使用時間370時間ほどとさほど長くないこともありTheater Optimizerは「オフ」。

■画質メニュー 機能てんこ盛りだが「オート」でOK

Victor機の画質メニューは、ユーザー側であれこれ弄る必要がほぼなくなっています。映像タイプを「オート」にしておけば、括弧書きで(SDR)(HDR10)(HDR10+)などと、入力に対し適切なモードに切り替えてくれます。これは、BS4Kでぶち当たる「HLG(Hybrid Log-Gamma)真っ暗問題」に対応して補正してくれます。

たとえば、HDRでない2KのブルーレイなどSDR(スタンダードダイナミックレンジ)の初期値は「ナチュラル」で、「シネマ」にするとランプ「高」になりファンの音が上がります(このとき2.4ガンマ)。ソニーの「リファレンス」モードのような「FILMMAKER MODE」(ガンマ2.4、Clear Motion Driveなどはグレーアウト、Motion Enhanceは低、カラープロファイルはオート、色温度6500K、ガンマ2.2)もあります。

今回のようにUHD BDで映画を見る限り、「オート」にしておいてよく使われる映像タイプは、「HDR10」と「HDR10+」でしょう(Dolby Visionのソフトでは下位互換のHDR10)。もっとも、後述するとおり、Victor機には独自アルゴリズムの「Frame Adapt HDR」があるため、ソフトに元々含まれるこうしたフラグを読みつつも、それを超えて処理しようとするので、ほとんど気にせず楽しめます。

ちなみに「HDR10+」ではランプパワー「高」になり、色温度が「HDR10+」、HDR Processingも「HDR10+」となり、トーンマッピング「HDR(オート)」はグレイアウトしていじれなくなります。HDR Level初期値は「中」。今回視聴したソフトではビコム『高野山』がコレに該当します。

■そもそも論。VictorコダワリのHDR機能

ここでVictorのHDR(ハイダイナミックレンジ)に対するコダワリを記しておかねばなりません。UHD BDが普及してこれだけHDR10+、Doiby Vision等が謳われる前から、Victorは、そもそもHDRの制作自体にはばらつきがあり「ソフトに付されたメタデータに沿って再生しかたからといって、常に正しく制作側の意図通り再生できるとは限らない」と踏んでいました。まして家庭環境ではなおさら。

そこで最適な輝度をプロジェクター本体側で自動調整する「オートトーンマッピング」(2018年)を搭載。当初は1作品毎に調整していましたが、シーン毎、そしていまや1フレーム毎に自動調整するように独自のアルゴリズムを進化させました(「Frame Adapt HDR」)。HDRらしいキラリと光る印象はそのままに、暗部階調も適切に見通せ、結果的に色数も増して感じられるようになっています。

一時、パナソニックのプレーヤーDP-UB9000とHDR表現において連携する「スペシャル・カラー・プロファイル」が話題となりました。しかしプロジェクター本体だけでもフレーム単位で適切なHDR処理が出来るようになったため、今回使ったマグネターのような後発プレーヤーで再生しても、HDRならではの再生ができるというわけです。

■画質 Victor機らしい黒階調は健在。ナチュラルトーンも獲得し成熟の域

では映像サイプ「オート」で観ていきましょう。

クロマエラーナシ、ジャギーもナシ。しっかりした黒沈みがVictor機らしいところですが、近年のVictor機は色味もとても自然で、輪郭にもカリカリしたところがありません。電源を入れてすぐ若干チラチラすることもあるのは水銀ランプのせいか。

自然の景色の描写に不自然なところはまったく感じられず、動きも滑らか。たとえば、夜空に浮かぶ星や飛行機の航跡が美しく、昼間の明るい場面も全体的に白く飛ぶことなくキレイな階調で映し出します。昼は昼、夜は夜らしく人の目で見たかのように描きつつ、ハイライトや暗い場所の表現はHDRらしさを演出していると言えます。また、黒い背景に浮かぶ動物の動きは生々しく、朝靄は空気の流れを感じさせます。強いて言えば赤に僅かにクセを感じますがべた塗りになることなく、ハイライトが保たれたままナチュラルトーンなのは上位モデルを踏襲しています。

Victorの4Kモデルは基本的にこの箱型の大ぶりサイズW500W×H234×D495mmで、リビングに吊るのは正直かなり異物感がありますが、リング回りのゴールドのリングなど上質なデザインです。

小ぶりで上質なメタルカラーのリモコンもグッド

■設置性 投写距離。それが問題だ

背面吸気・前面排気なので、背面はかなり壁寄せ出来ますが(メーカー推奨は背面も20cm以上開放)、投写距離が100インチで3m超えの3.16m。この“CD一枚分”投写距離が足りなくて100インチを断念する人もいるのでは。V90、V900まで行くと、レンズが大玉になり、3mを切ることができますが・・・。

上下レンズシフトは案外効きます

筐体が大きいので、ファンの音はフワーンぐらいで静か。HDR10が効いている場合のようにランプ「高」になると比較的音も高まりますが、それでも静音のエアコンや空気清浄機程度と耳障りではありません。

特筆すべきは、使用するスクリーンに合わせて画質を調整する「スクリーン補正」機能、今回使う幕面はグランヴューホワイトなので「37」。オンにすると、ごく僅かですが黒が沈み暖色寄りになります(今回はコレで視聴)。スクリーンに予算が割けないとか、これまで使ってきたスクリーンをそのまま使いたいといったユーザーの味方です。ちなみに届いたデモ機は、ランプ使用時間370時間ほどとさほど長くないこともありTheater Optimizerは「オフ」。

■画質メニュー 機能てんこ盛りだが「オート」でOK

Victor機の画質メニューは、ユーザー側であれこれ弄る必要がほぼなくなっています。映像タイプを「オート」にしておけば、括弧書きで(SDR)(HDR10)(HDR10+)などと、入力に対し適切なモードに切り替えてくれます。これは、BS4Kでぶち当たる「HLG(Hybrid Log-Gamma)真っ暗問題」に対応して補正してくれます。

たとえば、HDRでない2KのブルーレイなどSDR(スタンダードダイナミックレンジ)の初期値は「ナチュラル」で、「シネマ」にするとランプ「高」になりファンの音が上がります(このとき2.4ガンマ)。ソニーの「リファレンス」モードのような「FILMMAKER MODE」(ガンマ2.4、Clear Motion Driveなどはグレーアウト、Motion Enhanceは低、カラープロファイルはオート、色温度6500K、ガンマ2.2)もあります。

今回のようにUHD BDで映画を見る限り、「オート」にしておいてよく使われる映像タイプは、「HDR10」と「HDR10+」でしょう(Dolby Visionのソフトでは下位互換のHDR10)。もっとも、後述するとおり、Victor機には独自アルゴリズムの「Frame Adapt HDR」があるため、ソフトに元々含まれるこうしたフラグを読みつつも、それを超えて処理しようとするので、ほとんど気にせず楽しめます。

ちなみに「HDR10+」ではランプパワー「高」になり、色温度が「HDR10+」、HDR Processingも「HDR10+」となり、トーンマッピング「HDR(オート)」はグレイアウトしていじれなくなります。HDR Level初期値は「中」。今回視聴したソフトではビコム『高野山』がコレに該当します。

■そもそも論。VictorコダワリのHDR機能

ここでVictorのHDR(ハイダイナミックレンジ)に対するコダワリを記しておかねばなりません。UHD BDが普及してこれだけHDR10+、Doiby Vision等が謳われる前から、Victorは、そもそもHDRの制作自体にはばらつきがあり「ソフトに付されたメタデータに沿って再生しかたからといって、常に正しく制作側の意図通り再生できるとは限らない」と踏んでいました。まして家庭環境ではなおさら。

そこで最適な輝度をプロジェクター本体側で自動調整する「オートトーンマッピング」(2018年)を搭載。当初は1作品毎に調整していましたが、シーン毎、そしていまや1フレーム毎に自動調整するように独自のアルゴリズムを進化させました(「Frame Adapt HDR」)。HDRらしいキラリと光る印象はそのままに、暗部階調も適切に見通せ、結果的に色数も増して感じられるようになっています。

一時、パナソニックのプレーヤーDP-UB9000とHDR表現において連携する「スペシャル・カラー・プロファイル」が話題となりました。しかしプロジェクター本体だけでもフレーム単位で適切なHDR処理が出来るようになったため、今回使ったマグネターのような後発プレーヤーで再生しても、HDRならではの再生ができるというわけです。

■画質 Victor機らしい黒階調は健在。ナチュラルトーンも獲得し成熟の域

では映像サイプ「オート」で観ていきましょう。

クロマエラーナシ、ジャギーもナシ。しっかりした黒沈みがVictor機らしいところですが、近年のVictor機は色味もとても自然で、輪郭にもカリカリしたところがありません。電源を入れてすぐ若干チラチラすることもあるのは水銀ランプのせいか。

自然の景色の描写に不自然なところはまったく感じられず、動きも滑らか。たとえば、夜空に浮かぶ星や飛行機の航跡が美しく、昼間の明るい場面も全体的に白く飛ぶことなくキレイな階調で映し出します。昼は昼、夜は夜らしく人の目で見たかのように描きつつ、ハイライトや暗い場所の表現はHDRらしさを演出していると言えます。また、黒い背景に浮かぶ動物の動きは生々しく、朝靄は空気の流れを感じさせます。強いて言えば赤に僅かにクセを感じますがべた塗りになることなく、ハイライトが保たれたままナチュラルトーンなのは上位モデルを踏襲しています。

■VICOM『高野山』冬 緑色の違いの描き分けに目を奪われる

このソフトでは、(HDR10+)に切り替わります。

もっともHDR10+らしさを感じるのは、自然の木々の表現。キラリとした雪の輝きと夜の闇といった明暗よりも、ちょっとした色の違いを強く感じます。たとえば緑。茶に寄った緑、苔の渋い緑、新緑らしい黄緑の葉が、全然違って目に飛び込んでくるのです。欄干の赤もちょっと前のDLP機のようなヴィヴィッドになあざとさがまったくなく、きちんと寒空の中にある赤ですし、汚れや影を表現してべた塗りになりません。

もちろん輝度表現も素晴らしい。上空を舞う雪は、粉雪の粒一つ一つに目を奪われますし、菩薩像の黄金の頬のテカリも、スタンダードモデルにして十分です。

護摩供のシーケンスでは、窓から差し込む逆光が白飛びせず、若い僧侶の吐息や、お炊き上げの煙の昇るさまが明瞭。アウトフォーカスながら耳の赤さまで目が留まり、観ているこちらまで寒々してきます。

■『君たちはどう生きるか』 1人ひとりの“個性”まで描く

Dolby Visionなので、下位互換のHDR10での再生。もっとも、Frame Adapt HDRが効いている状態で観ます。

眞人がペリカンたちに押されて下界で墓の門を開けてしまう場面。こちらでもやはりいろいろな緑色の描き分けに目を奪われます。墓石の苔の絶妙なつき具合、海原の波やそこから透けて見える海底の描写、キリコ宅の庭(キリコの住む巨大な廃船の甲板)の森にも色々な緑が使われていることが分かります。

釣り上げた大魚を解体するときの身やはらわたが実に美しくて美味しそうに見えたり、解体する眞人の顔が紅潮しているのも、今回視聴した3モデルではもっとも強調されて描かれます。

キリコ宅の庭が“月”に照らされ、ゲノム螺旋を描き昇っていくワラワラが、それぞれ微妙に色が違い、どれも真っ白ではない(=1人ひとり個性があるという趣旨)ことがよくわかるのも、Victor機がいちばんでした。

■『トップガン マーヴェリック』 Frame Adapt HDRの効果を高く感じる

本作もDolby Visionなので、下位互換のHDR10再生。Frame Adapt HDRで描くDarkstar

搭乗シーンは、コックピットの表示がヘルメットに反射するさま、司令室内のパネルの表示が精細感抜群。潰れがちで同じトーンに見えがちな衣装の質感の違いまで描き分けます。

登場人物の皮膚の表面や毛穴を深掘りする意味はあまりないと思うのですが、Darkstarがマッハ10に近づくにつれて機内の振動が激しくなる様がいちばんよくわかったのは今回視聴した3モデルではVictor機であり、迫真感が映像から伝わってきました。

ちなみに、画質モードをFlame Adapt HDR以外にした場合の印象も記しておきます。

まず、Filmmaker Mode(ランプパワー高、アパーチャーはオート2)にするとかなり明るくなってしまいます。また、たとえば呼び出されて復帰を命じられるマーヴェリックと上官ケインの表情は、HDR10(ランプパワー高 アパーチャーはオート1)にしてしまうと、夕暮れの逆光に映し出される二人のシルエット、ブラインドの影が差し込む教官と鋭い目力が強調されて極度に映画的です。もっとも、プロジェクターに慣れている人にはこちらのほうがVictor機以外で観た作品の印象との違いが少なく落ち着いてみることが出来るかも。それぐらい、Victor機のFrame Adapt HDRは効果が高いと言うことです。

■『最後の決闘裁判』HDR Processingで対応を

決闘前夜、夫が子を抱いた妻の元を訪れるシーン。Victor機らしく、暗部までしっかり捉えながら、対局の二人の表情を余すことなく捉えています。もっとも、Frame Adapt HDRの効果が著しく表れ、蝋燭の灯火がかなりチラチラしますので、気になる人はHDR PROCESSINGを調整すればいいでしょう。

フレーム毎に輝度がばたつくのが目立ちすぎと感じるならHDR Processingを「フレーム」単位でなく、「シーン」単位や「固定」を選べばいい

■『バレット・トレイン』 速いアクションでも破綻せず

色とりどりのアクション満載な映画作品です。アクションシーンが多いのですが、「オート」にしておくだけで、動きの描写も破綻はありません(Clear Motion Drive「低」、Motion Enhance「低」)。

エンドロール前、京都の町で右側から夕日が逆光でばあっと差してくるところのHDR感もさすがです。

このソフトでは、(HDR10+)に切り替わります。

もっともHDR10+らしさを感じるのは、自然の木々の表現。キラリとした雪の輝きと夜の闇といった明暗よりも、ちょっとした色の違いを強く感じます。たとえば緑。茶に寄った緑、苔の渋い緑、新緑らしい黄緑の葉が、全然違って目に飛び込んでくるのです。欄干の赤もちょっと前のDLP機のようなヴィヴィッドになあざとさがまったくなく、きちんと寒空の中にある赤ですし、汚れや影を表現してべた塗りになりません。

もちろん輝度表現も素晴らしい。上空を舞う雪は、粉雪の粒一つ一つに目を奪われますし、菩薩像の黄金の頬のテカリも、スタンダードモデルにして十分です。

護摩供のシーケンスでは、窓から差し込む逆光が白飛びせず、若い僧侶の吐息や、お炊き上げの煙の昇るさまが明瞭。アウトフォーカスながら耳の赤さまで目が留まり、観ているこちらまで寒々してきます。

■『君たちはどう生きるか』 1人ひとりの“個性”まで描く

Dolby Visionなので、下位互換のHDR10での再生。もっとも、Frame Adapt HDRが効いている状態で観ます。

眞人がペリカンたちに押されて下界で墓の門を開けてしまう場面。こちらでもやはりいろいろな緑色の描き分けに目を奪われます。墓石の苔の絶妙なつき具合、海原の波やそこから透けて見える海底の描写、キリコ宅の庭(キリコの住む巨大な廃船の甲板)の森にも色々な緑が使われていることが分かります。

釣り上げた大魚を解体するときの身やはらわたが実に美しくて美味しそうに見えたり、解体する眞人の顔が紅潮しているのも、今回視聴した3モデルではもっとも強調されて描かれます。

キリコ宅の庭が“月”に照らされ、ゲノム螺旋を描き昇っていくワラワラが、それぞれ微妙に色が違い、どれも真っ白ではない(=1人ひとり個性があるという趣旨)ことがよくわかるのも、Victor機がいちばんでした。

■『トップガン マーヴェリック』 Frame Adapt HDRの効果を高く感じる

本作もDolby Visionなので、下位互換のHDR10再生。Frame Adapt HDRで描くDarkstar

搭乗シーンは、コックピットの表示がヘルメットに反射するさま、司令室内のパネルの表示が精細感抜群。潰れがちで同じトーンに見えがちな衣装の質感の違いまで描き分けます。

登場人物の皮膚の表面や毛穴を深掘りする意味はあまりないと思うのですが、Darkstarがマッハ10に近づくにつれて機内の振動が激しくなる様がいちばんよくわかったのは今回視聴した3モデルではVictor機であり、迫真感が映像から伝わってきました。

ちなみに、画質モードをFlame Adapt HDR以外にした場合の印象も記しておきます。

まず、Filmmaker Mode(ランプパワー高、アパーチャーはオート2)にするとかなり明るくなってしまいます。また、たとえば呼び出されて復帰を命じられるマーヴェリックと上官ケインの表情は、HDR10(ランプパワー高 アパーチャーはオート1)にしてしまうと、夕暮れの逆光に映し出される二人のシルエット、ブラインドの影が差し込む教官と鋭い目力が強調されて極度に映画的です。もっとも、プロジェクターに慣れている人にはこちらのほうがVictor機以外で観た作品の印象との違いが少なく落ち着いてみることが出来るかも。それぐらい、Victor機のFrame Adapt HDRは効果が高いと言うことです。

■『最後の決闘裁判』HDR Processingで対応を

決闘前夜、夫が子を抱いた妻の元を訪れるシーン。Victor機らしく、暗部までしっかり捉えながら、対局の二人の表情を余すことなく捉えています。もっとも、Frame Adapt HDRの効果が著しく表れ、蝋燭の灯火がかなりチラチラしますので、気になる人はHDR PROCESSINGを調整すればいいでしょう。

フレーム毎に輝度がばたつくのが目立ちすぎと感じるならHDR Processingを「フレーム」単位でなく、「シーン」単位や「固定」を選べばいい

■『バレット・トレイン』 速いアクションでも破綻せず

色とりどりのアクション満載な映画作品です。アクションシーンが多いのですが、「オート」にしておくだけで、動きの描写も破綻はありません(Clear Motion Drive「低」、Motion Enhance「低」)。

エンドロール前、京都の町で右側から夕日が逆光でばあっと差してくるところのHDR感もさすがです。

■まとめ 完成されたHDR画質。ランプ交換を考えてもコスパ抜群

DLA-V50は、水銀ランプゆえに実売50万円ほどを実現していますが、レーザー光源を使った上位モデルのエッセンスが惜しみなく注入され、マニアも満足できます。

もっとも、映像タイプ「オート」にしておけば、HDR10+やHLG含めてユーザー側で気にすることなく適切に処理され、高画質が得られるので、マニア層でないが映画大好き!というユーザーにとってもうってつけの製品です。

作品ごとのHDRのばらつきまでプロジェクター本体が判断し適切に処理してくれる完成度の高さは随一で、ランプ交換の費用を勘案するとしても、驚異的なコストパフォーマンスだとおもいます。4Kの他モデルと比較して大きな障壁となり得るのは投写距離だけでしょうね。

DLA-V50は、水銀ランプゆえに実売50万円ほどを実現していますが、レーザー光源を使った上位モデルのエッセンスが惜しみなく注入され、マニアも満足できます。

もっとも、映像タイプ「オート」にしておけば、HDR10+やHLG含めてユーザー側で気にすることなく適切に処理され、高画質が得られるので、マニア層でないが映画大好き!というユーザーにとってもうってつけの製品です。

作品ごとのHDRのばらつきまでプロジェクター本体が判断し適切に処理してくれる完成度の高さは随一で、ランプ交換の費用を勘案するとしても、驚異的なコストパフォーマンスだとおもいます。4Kの他モデルと比較して大きな障壁となり得るのは投写距離だけでしょうね。

DLA-V50 [B:ブラック] Victor ビクター D-ILA 4Kプロジェクター 下取り査定額20%アップ実施中!

¥598,000

税込

商品コード: DLAV50B